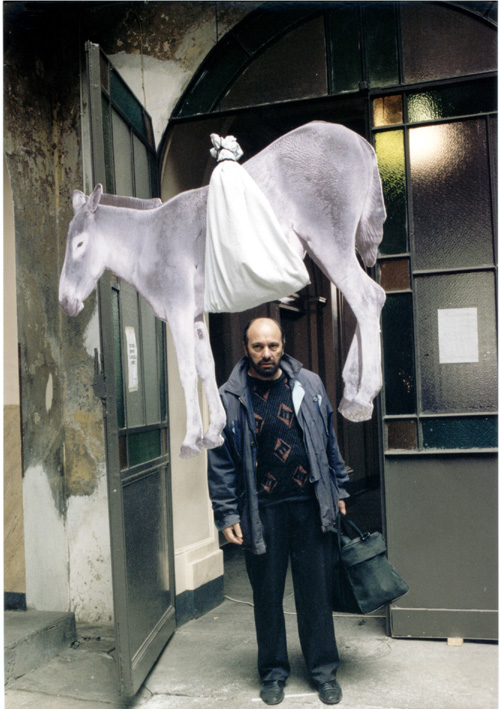

Attore e regista di teatro, vicedirettore dell’Accademia d’arte drammatica di Tirana, attivo nel movimento di opposizione al regime comunista e punto di riferimento per molti studenti, vicende queste ultime che hanno ispirato il suo film Lettere al vento, Edmond Budina è uno dei protagonisti del docufilm di Esmeralda Calabria Parlate a bassa voce.

In Italia, dove Budina ha all’attivo diversi film di successo come Balkan Bazar e Broken, ha lavorato anche come operaio, per circa vent’anni, tornando poi a svolgere la sua attività di intellettuale. Ho conosciuto l’attore e regista, tra i più amati dagli albanesi, durante due tappe del film incentrato sull’Albania e in un pomeriggio assolato, mi ha raccontato di sé.

Edmond, tu sei noto per aver portato in scena, durante il regime, spettacoli tra i più trasgressivi, riuscendo a trovare sempre un certo equilibrio. Hai mai avuto paura?

Non sono stato audace per tutto il periodo del regime. Lo sono diventato quando la dittatura ha iniziato a perdere il potere, modificando, di conseguenza, il mio approccio con la messa in scena delle opere, anche se l’animo ribelle mi è sempre appartenuto.

Non saprei descriverlo e nemmeno spiegare da dove e perché nasce. A tal proposito, mi piace raccontare una storia, che non si lega a questo, ma che in qualche modo lo definisce. In una normale giornata del 1972, ero all’Accademia delle Belle Arti di Tirana; durante un giro in classe, picchiai il pugno su un tavolo. Il mio comportamento fu identificato con l’espressione di vicinanza alla cultura borgese, quella della protesta, fortemente condannata dal regime, specialmente in campo artistico e intellettuale. Le lezioni furono sospese per due settimane, come conseguenza del mio gesto.

Questo per dire che il senso di ribellione è maturato con me e dentro di me, di pari passo alla mia consapevolezza del potere totalitario e del suo reale profilo. Sono cresciuto in una famiglia di comunisti, di partigiani che hanno combattuto per la Patria: basti pensare a mio padre, ai miei zii, a mio nonno e a me stesso, che fino a un certo punto ho creduto nel comunismo e nella teoria marxista. Crescendo, ho compreso che le cose erano ben diverse da come ci venivano palesate. Quindi, la ribellione è sempre stata insita in me; l’urgenza di contrastare le ingiustizie, mi apparteneva e mi appartiene.

Indubbiamente, non ho mai potuto alzare la voce, non sono stato un combattente contro il regime, ma nel mio piccolo ho cercato di ribellarmi e dire la mia. Nel 1980 fu pubblicato per la prima volta il libro Chi ha riportato Doruntina? di Ismail Kadare, di cui scrissi subito l’adattamento teatrale, sottoposto alla valutazione del Consiglio artistico del Teatro, di cui io facevo parte. Il mio lavoro fu giudicato in maniera molto positiva, ma tutti si raccomandarono di fare attenzione, perché troppo liberale per quel periodo. Quello spettacolo rimase nel cassetto per nove anni: solo nel 1989 vide la luce.

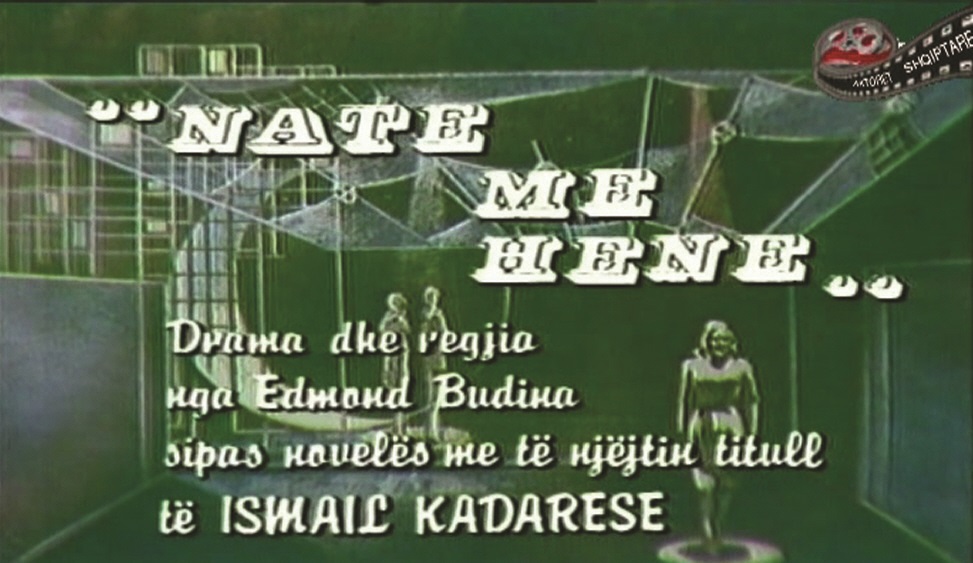

La stessa cosa accadde per Nata me hënë (Notte di luna), dato alle stampe nel 1983. Kadare mi chiamò subito dopo la sua uscita, confidando nel fatto che io potessi fare un adattamento teatrale ottimo per il suo libro, cosa che realizzai prontamente. Essendo un volume che velatamente contestava il regime, non potemmo metterlo in scena subito, cosa che facemmo dopo sette anni, rappresentandolo nella sua massima espressione. Lo spettacolo fu un successo, perché era una presa in giro di Enver Hoxha e di sua moglie. Finalmente fu possibile utilizzare anche la mimica degli attori, cosa proibita durante il regime. Anche l’ambientazione assunse caratteristiche diverse da quella tipiche e fredde del realismo socialista. È così che iniziai a raccontare quello che ritenevo più giusto.

In Albania nel 1992 misi in scena lo spettacolo dell’autore arbëreshe Costantino Marko; in quel periodo, stranamente, le mie proteste erano rivolte contro la nascente realtà democratica, che ritenevo assolutamente falsa. La storia che rappresentai rimane, ancora oggi, molto significativa: il protagonista è un servitore che diventa padrone, comportandosi peggio del padrone stesso. Era la stessa cosa che succedeva in Albania: chi era al potere durante il regime, diventò improvvisamente democratico, approfittando della situazione per arricchirsi.

Anche i film che ho realizzato in Italia Lettere al vento, Balkan Bazar e Broken, hanno la stessa impronta realistica. In un cortometraggio, di grande successo, invece, racconto del pregiudizio nei confronti degli albanesi. Si intitola Domenica delle palme e narro la storia di un benestante italiano, che recandosi in chiesa vede un ragazzino che chiede l’elemosina, al quale fa la carità con qualche spicciolo. Tornato a casa, trova lo stesso ragazzo a rovistare nel suo frigorifero, dopo essersi introdotto nell’abitazione e gli spara. Chiaramente si riferisce a quel periodo in cui l’albanese veniva considerato lo straniero pericoloso, un pregiudizio che ha sviluppato varie forme di razzismo.

Nei miei lavori cerco sempre di portare un pezzo di realtà, di trattare tematiche importanti, che si relazionano quotidianamente con quello che la gente vive. Con Broken, per esempio, ho voluto affrontare la problematica dell’inquinamento in Albania, dove dei veri criminali non guardano in faccia a nessuno, pur di guadagnare.

Kokëmushkat, il mio primo romanzo è incentrato sull’uso errato del Kanun, utilizzato per nascondersi e trasformato in una sorta business del sangue. Gli uomini, i criminali, si barricano dietro queste leggi per concludere affari sporchi: questo significa, per me, raccontare storie vere. Il secondo romanzo, che a breve uscirà in Albania, si snoda intorno alla storia del Teatro Nazionale di Tirana. Anche questo lavoro sarà molto forte.

Cosa voglia dire il termine “autocensura” a livello oggettivo, lo sappiamo. Ti chiedo cosa significa per un artista, a livello emotivo, praticare l’autocensura.

Una delle cose peggiori che il regime di Hoxha inculcava, era la figura del piccolo poliziotto, che finiva con l’albergare in ognuno di noi. Si creava piano piano, plasmata dalla paura di parlare ad alta voce, di dire quello che realmente si pensava, perché si andava in carcere per niente e a pagarla non era solo l’accusato, ma diversi membri della sua famiglia.

Ho un ricordo molto vivo di quando scrissi la sceneggiatura di un altro romanzo di Kadare, messo in scena da un collega, che suscitò le ire del segretario del distretto di Tirana, a causa di errori ideologici che lui vedeva e per i quali, a suo avviso, avrei dovuto pagare. In realtà, io mi ero limitato ad adattare il contenuto del libro alla sceneggiatura e nulla di più, ma questa giustificazione non bastò, perché, secondo il suo giudizio, le stesse cose un conto era leggerle, un altro era sentirle recitare. Io risposi che lo spettacolo sarebbe andato in scena così, che tanto sarebbe comparso solo due volte in tutto l’anno e di fare quello che si riteneva più giusto. Per fortuna non fecero nulla, ma la paura era tanta.

Ho impresse nella memoria le notti insonni dopo l’arresto di Bashkim Shehu, un nostro caro nostro amico, trascorse con Bujar Lako, ripetendo quello che avevamo detto, quello che avevamo fatto, perché sapevamo che quella stessa sorte poteva capitare anche a noi. È facile ora dire, dovevate fare questo e quell’altro: in quel momento era tutto difficile e si viveva nella paura.

Allo spettacolo Natë me hënë hanno assistito mio padre, un vecchio partigiano e mia suocera italiana: le parole del mio papà sono state: “Questo figlio ci metterà tutti in carcere“. Mia suocera tremava all’idea che potesse accadere qualcosa di brutto. Comunque, io nel mio piccolo, ho potuto esprimere quello che volevo e quello che potevo: l’ho fatto con il movimento per gli studenti, con il Teatro, e con tanto altro.

Adesso siamo più liberi di esprimere le nostre idee, perché possiamo dire quello che vogliamo, anche se in qualche modo pago ancora per l’espressione del mio pensiero, spesso contrario al movimento politico, ma non importa. A me piace confrontarmi con il male.

In che senso paghi anche adesso?

Ci sono modi e modi di pagare. Mentre giravamo il film Parlate a bassa voce, il gruppo di Esmeralda Calabria avrebbe voluto fare delle riprese nella vecchia sede di Radio Tirana, ma l’accesso sembrava non essere possibile. Un referente albanese a Londra, nel frattempo informato da un tecnico inglese della troupe, ci fece sapere che la situazione si sarebbe risolta l’indomani. Il giorno dopo, mentre si realizzava la mia intervista che poi è andata nel film, arrivava un sms sul telefono del tecnico, che recitava così: “State intervistando persone che sono contro di noi, quindi, non farete le riprese come promesso”.

Ti racconto quello che sembra una banalità, che in realtà è un episodio molto significativo. Il mio contributo artistico al Teatro Nazionale è stato molto corposo, sia per gli spettacoli portati da me, che per i ruoli svolti in quelli degli altri. Insomma, ritengo di aver lasciato il segno. Sulla pagina facebook del Teatro, vengono celebrati i compleanni di tutti gli attori, tranne che il mio.

Quando mi sono schierato contro l’abbattimento del Teatro, Edi Rama ha parlato un giorno intero di me, ma io stavo solo difendendo una cosa pubblica. Questi sono segnali fortissimi. Sicuramente, la gente comune mi vuole bene e diversi personaggi politici mi rispettano, ma ci sono cose che mi fanno molto riflettere.

Un altro esempio? In Albania vengono assegnate pensioni speciali agli artisti: io non ne ho fatto domanda, ma le hanno date a gente che non meritava nulla. Mi importa poco, sono abituato a vivere con poco e niente, mi fa solo pensare.

A un certo punto, in Parlate a bassa voce fai una bellissima interpretazione. Ti va di spiegarla meglio?

Certo. Si tratta di un monologo satirico intitolato Il profeta dei popcorn, un testo scritto durante l’occupazione del Teatro, che vuole prendere in giro il piccolo dittatore, imitandolo nel carattere e nelle movenze. L’idea mi è venuta durante il lockdown: ero a casa e pensavo, mentre guardavo delle sedie e un tavolo, che sarebbe stato bello mettervi una luce sotto e così ho fatto.

Solo con una pila si è creata una bellissima atmosfera; ero fermamente convinto di dover fare qualcosa contro l’oppressione del potere alienante, sbeffeggiando qualche personaggio e così ho iniziato a scrivere. In realtà, recitare sotto un tavolo risultava palesemente difficile e per questo motivo ho voluto fare teatro da camera, creandolo a casa mia. Io ho una piccolissima casa a Tirana, dove il tavolo ribaltato ha assunto le sembianze di un piedistallo di quelli usati da tutti i dittatori. Interpretando quel personaggio ho mescolato tutti i distintivi politici, da quello nazista, a quello comunista, all’anarchico, al massonico, vestendomi di tutti i poteri, identificati negli abiti di carta.

Poi ti strappi le vesti…

Sì. In quel momento il personaggio è dentro un bunker, fatto di carta igienica come i vestiti dalla vita in giù, mentre quelli che coprono il busto, sono fatti di carta di giornale.

Non parli, fai dei versi incomprensibili…

Alla fine dello spettacolo l’intervento dell’uomo prende un “super giro”, tanto che non ha più importanza quello che dice, ma è importante come lo dice e come reagisce. Per tutti i dittatori arriva il momento in cui le parole e i concetti che esprimono perdono ogni rilevanza, tanto il lavaggio del cervello è fatto.

Ancora oggi, in Albania, ci sono persone pronte a sacrificarsi per il partito che è al potere e per il proprio leader. Lo spettacolo è indubbiamente satirico, ma anche molto doloroso, perché, fondamentalmente, chi diventa dittatore ha un trascorso problematico e la sua infelicità è la causa del male che infligge agli altri.

È quindi giustificabile?

No, assolutamente! Sarebbe vitale, però, fare in modo che chi ha avuto problemi non possa disporre del potere pubblico a proprio piacimento. Anche oggi, fanno parte della classe politica albanese persone con problematicità psichiche dichiarate, con tanto di certificati medici resi pubblici. Eppure, sono lì.

L’evoluzione sociopolitica di un Paese incide su quella individuale. Quanto la storia d’Albania ha influenzato la tua crescita?

Io porto dietro tutta la mia esperienza, il buono e il cattivo che ho vissuto. Non nego di aver fatto parte del Partito del Lavoro e di esserci entrato dopo il suicidio di Mehmet Shehu. Anche in quel frangente ho cercato di fare qualcosa di buono, di apportare, nei limiti delle possibilità cambiamenti in positivo. Questo per dire che io non rinnego nulla, anche i miei sbagli, per i quali ho chiesto scusa, perché noi, costretti o non costretti, abbiamo servito il regime, arrecando un considerevole danno all’Albania. In seguito, ho partecipato alle rivolte, cercando di sostenere i cambiamenti. Più di così, non potevo fare.

Due parole sul futuro dell’Albania.

Voglio essere sempre ottimista, perché credo nei giovani e credo nella possibilità che l’Albania possa evolversi. Con l’avvento della democrazia, contrariamente alle aspettative, il Paese non è cambiato per niente, perché è stata occupato dalla mafia. Sono convinto che il legame tra criminalità e potere politico sia molto forte. Basti guardare la crescente speculazione edilizia: i giovani possono fare molto, ma deve cambiare la mentalità ancora troppo legata al guadagno facile.

Parlate a bassa voce è un film che deve essere portato nelle scuole. Sei d’accordo?

Sono d’accordo. Se l’Albania versa in determinate condizioni, è perché la mentalità figlia del regime è ancora radicata. Questo non solo nei più anziani che l’hanno vissuta, ma anche nei giovani ai quali viene inculcata l’idea che tutti ricevevano un’istruzione, la sanità era gratuita per tutti, ma sfugge che la povertà era davvero tanta e la libertà inesistente. Le cose devono cambiare, perché siamo pronti a condannare, giustamente, chi ha commesso crimini durante il regime, a chiedere le loro scuse, ma non guardiamo con occhio abbastanza critico e oggettivo la criminalità mafiosa che attanaglia la società albanese.