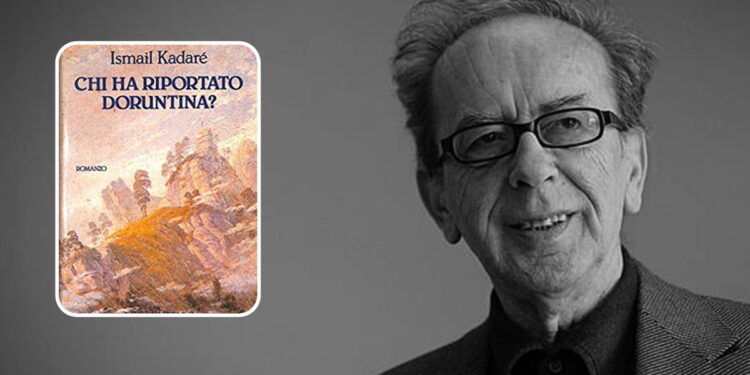

La storia narrata da Kadare nel romanzo Chi ha riportato Doruntina (CHRD, originale: Kush e solli Doruntinën?, 1980), lungi dal soffermarsi sull’interessantissima vicenda della Besa, si cui tra poco parliamo, è in realtà un concentrato di allegorie e di richiami più o meno riconoscibili alla nostra contemporaneità. Scritto, o almeno, pubblicato nel 1980, rappresenta una delle tante prove magistrali dell’autore di Argirocastro, tanto che il testo viene studiato nelle scuole superiori, non solo in Albania.

La besa, dicevamo. Besa è, in termini semplici, la parola data. O meglio la promessa alla quale non si verrà meno, qualunque cosa accada. Rappresenta uno dei valori cari al popolo albanese: l’onore, la fedeltà. E Costantino, nella storia, darà prova di rispetto alla besa.

La storia è un concentrato di noir e di horror, raccontato però con lo stile pacato e raffinato di Kadare. Trae origine da una leggenda albanese tramandata oralmente dalla notte dei tempi. Costantino manterrà fede alla parola data alla signora-madre, la besa appunto, e le riporterà la figlia Doruntina, sposatasi in Boemia, ad ogni costo. Anche post-mortem.

Ma è davvero così? È quello che deve scoprire Stres, investigatore un po’ improbabile che si muove nell’Albania medievale. Fin qui la storia. Bella, interessante, piacevole. Da leggere.

Poi ci sono le allegorie. I riferimenti. Kadare la scriveva in un periodo storico in cui il regime comunista era al suo apice, ma del quale già si scorgevano le prime crepe. Proprio in quel decennio che si apriva con la pubblicazione di Doruntina, il blocco sovietico sarebbe imploso portando alla crisi i diversi paesi ad esso aderenti, politicamente o ideologicamente. Scriveva, Kadare, in un periodo che preludeva ad un cambiamento. Ma se lo leggiamo oggi, il libro propone allegorie che ci offrono chiavi di lettura per la nostra società. Anche per quella italiana.

La cultura popolare

Partiamo dalle pressioni che Stres subisce dal clero, affinché si ponga fine alla storia (popolare). Non si deve lasciar credere che Doruntina possa essere stata riportata da Costantino. Costantino è morto. È nel regno dei cieli, per il clero. E dunque non si può prestare fede alla storia che Costantino possa essere tornato dall’aldilà soltanto per tenere fede alla besa.

“Se non soffochiamo sul nascere questa storia, si propagherà come il fuoco, e allora sarà troppo tardi” (CHRD?, pag. 60) dice l’arcivescovo a Stres, per orientarne l’attenzione su un colpevole in carne ed ossa. E l’altro potere? il principe? Il principe “al fine di non inasprire i rapporti con Bisanzio”, ha emesso una “importante circolare in cui raccomandava a tutti i funzionari del principato di mostrarsi premurosi verso la Chiesa.”

Quindi? Quindi Stres deve trovare un assassino. Uno qualunque. Uno che vada bene. Un commerciante maltese (straniero) di icone (ortodosse). Non si può credere che Costantino sia risorto. Si tratta “di impostura, di eresia.” Cultura popolare versus cultura dominante. Cultura popolare versus populismo. L’Italia di oggi. Ma non solo.

L’alibi

Altro tema dominante è quello del valore della parola. Costantino, almeno secondo la cultura popolare, è tornato perchè ha dato la propria parola. E in quanto albanese, per lui la besa è sacra. Mantenere la parola. In Italia, dove siamo in costante periodo elettorale, il tema del mantenere fede agli impegni (con o senza contratti scritti) è cruciale. Così come è cruciale il fatto di far credere di aver mantenuto fede agli impegni presi. Oppure… Oppure raccontare che gli altri non me lo hanno consentito. È costume contemporaneo abusare della politica degli alibi.

Non è colpa mia se non ho potuto fare. Sono stati i miei avversari ad impedirmelo. Non per Costantino. Lui torna. Anche dalla morte. Anche dal regno delle tenebre. Perchè la parola data alla madre viene prima dello spazio e del tempo. Non ci sono alibi. Non ci sono scuse di fronte alla besa, data alla madre. A costo della tragedia. A costo del dramma famigliare. Non va preso, Costantino, soltanto come il prototipo dello spirito albanese. Costantino è uno che rompe gli schemi proprio perché rispetta la tradizione. La rispetta oltre ogni forma possibile. Oltre la realtà. Che ci piaccia o meno, Costantino è l’eroe umile che compie un gesto scontato quanto impossibile.

L’inevitabile

La parola data viene prima di tutto. Anche dei rischi che comporta. C’è addirittura un ché di orientale in questo modo di ragionare. Qualcosa di orientale in un quadro più che occidentale. Orientale è l’accettare, in modo quasi taoista, che il destino (il Tao) abbia il proprio corso, o se si vuole, la propria vibrazione, e da questo non si può prescindere. Anche se a rimetterci è proprio la persona che ha ricevuto la besa.

Lei e le persone che ama. Occidentale è la personalizzazione di questo processo. L’Io.

Chiaro che stona, il messaggio di fondo di Doruntina, ad un italiano di oggi. È una storia non sintonica col modo di pensare che ci porta la nostra contemporaneità, dove tutto si aggiusta, tutto si sistema, basta non farlo sapere troppo in giro. Costantino non sistema le cose. Costantino compie il suo dovere. Compie l’unico gesto che ha a disposizione. La besa. Sua madre, la signora-madre, lo maledice perché è morto senza rispettare la besa. Morto in guerra. Non per colpa sua. Ma non c’entra. La morte non è una scusa. E Costantino ritorna, e le riporta Doruntina. A qualsiasi prezzo. Al prezzo della vita.

È un messaggio più ampio, quello di Costantino. E Kadare lo dice chiaro: “Se il popolo albanese ha cominciato a elaborare nel più profondo di sé delle istituzioni tanto sublimi quanto la besa, ciò sta a indicare che l’Albania è sul punto di fare la sua scelta. È per portare questo messaggio all’Albania e al resto del mondo che Costantino è uscito dalla tomba” (CHRD?, pag. 140) Anche al resto del mondo.

Il senso della letteratura

La crescita culturale si misura sulla capacità di accogliere nuove narrazioni, nuove storie, nuovi punti di vista. Si misura sulla capacità di accettare la sfida con il nuovo, il non conosciuto. Per rimettere in gioco quello che conosciamo, che ci appartiene, e ritrovarlo diverso. Che importa se, di fronte a Costantino, ci sentiamo più meschini o più emancipati? Che importa se Costantino e Doruntina mettono a nudo le cose che non vanno, e che importa se ci offrono un punto di vista nuovo, semplice e complesso allo stesso tempo? Che importa se ci offrono una prospettiva di società? Poco importa, anche, che questa prospettiva ci piaccia o meno. Ciò che conta è che ora, questa nuova prospettiva, la conosciamo, e ci interroga. Non è forse questa una delle funzioni della letteratura?