Christian Elia nasce a Bari e intraprende la carriera di giornalista alla fine degli anni Novanta occupandosi di Medio Oriente e Balcani, migrazioni e memoria. È tra i fondatori di PeaceReporter e di E, il mensile di Emergency, dove ha lavorato come inviato dal 2003 al 2012.

Con i suoi reportage ha raccontato i conflitti e le violazioni dei diritti umani dalla Striscia di Gaza all’Afghanistan, dall’Iraq al Kurdistan.

Nel 2013 ha fondato e dirige, assieme ad Angelo Miotto, Q Code Mag, una rivista online e cartacea specializzata in giornalismo narrativo che mette in rete oltre 300 freelance da tutto il mondo. Dal 2020 è direttore di ArabPop, rivista dedicata alle arti e letterature contemporanee.

Per diversi anni ha partecipato a progetti speciali di comunicazione di Emergency. Dal 2013 è coordinatore di “Meglio di Romanzo”, la sezione di giornalismo narrativo under30 del Festivaletteratura di Mantova.

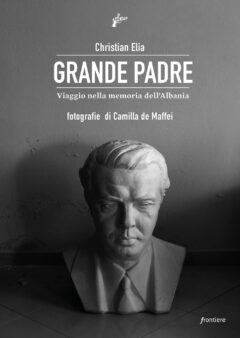

Con Milieu Edizioni ha pubblicato Il respiro di Poveglia (2017), Walking the line (2018), Oltre i muri (2019) e Grande Padre. Viaggio nella memoria dell’Albania, recentemente recensito da Vito Saracino.

Come e perché nasce il progetto del Grande Padre?

Potrei dire che nasce da un ricordo. In tanti anni di lavoro e studio sull’Albania, dalla fine degli anni Novanta, continuavo a credere che una delle storie che mi aveva più colpito fosse quella dei tazebao affissi dagli studenti nell’Università, a dicembre 1990. Ricordo ancora che, anni dopo, quando ho conosciuto la storia e quando ho riletto i reportage dell’epoca di Alex Langer da Tirana, continuavo a sentirmi affascinato dal coraggio di quelle ragazze e di quei ragazzi, continuavo a sentirmi malinconico rispetto ai personaggi che poi, di fatto, avevano preso il controllo di quella rivoluzione. Ecco, per me, ancora oggi, quei ragazzi mi ricordano quelli che ho conosciuto in piazza Tahrir, al Cairo, o gli amici siriani che ho visto svanire con i loro sogni nelle carceri di Damasco e in quelle della geopolitica. L’idea era di fare un lavoro sulla memoria, a loro dedicato. Dedicato un po’ in fondo a tutti coloro che non si rassegnano.

E l’incontro con Camilla de Maffei, che lavora sui temi della memoria e degli strati come me, mi pareva perfetto. Abbiamo iniziato a lavorare assieme partendo dal presente, interrogando il passato, per immaginare un futuro.

È curiosa la scelta di introdurre le parole chiave che costituiscono una sorta di guida per il lettore. Termini molto positivi come Speranza e Soluzioni si alternano a parole pesanti come Nostalgia e Potere: sono solo keywords o vogliono anche essere l’immagine speculare del percorso socio-politico dell’Albania?

Le parole chiave, che sono una specie di guida in questo percorso di ricerca durato quattro anni, si sono scelte da sole. Sbobinando le centinaia di interviste, e riguardando i testi, saltavano all’occhio alcune parole, che tornavano sempre a riproporsi. Abbiamo deciso che quelle parole sarebbero diventate una mappa, per noi autori e per i lettori. In fondo il racconto ha bisogno di un vocabolario: a noi lo hanno offerto le voci delle albanesi e degli albanesi che ho intervistato, frequentato, incontrato.

Hai voluto dare voce ai protagonisti di questo stralcio di storia, hai narrato attraverso le loro parole. Quanto, invece, c’è della tua di voce?

Tanto, come sempre quando lavori sulla memoria. Perché credo in un giornalismo che non si finge neutro, che non nasconde un punto di vista, ma lo sostiene con fatti e dati. E che si mette in gioco. Chiedere alle persone di affidarti la loro storia è un gesto molto intimo, devi essere pronto a parlare anche di te. E c’è tutto il mio amore per l’Albania in questo libro, il Paese che a 20 anni mi ha insegnato che la vita non era quella che vivevo nella mia città e che ha portato le contraddizioni e le diseguaglianze del mondo davanti ai miei occhi. E’ il Paese che mi ha spinto a innamorarmi del giornalismo e del racconto di realtà. Ma come tutti i veri amici, c’è il mio sguardo sempre: quando ne racconto gli immensi passi che ha fatto in questi anni l’Albania e le sue zone d’ombra. Nel podcast e nelle fanzine fotografiche che verranno e completeranno il progetto Grande Padre ci sarò sempre meno, lasciando spazio al racconto di sé degli albanesi; nel libro, invece, c’è anche la mia vita di cronista.

Colpisce molto l’ultima frase della quarta di copertina: Per scoprire che a un Grande Padre se ne è sostituito un altro, una classe dirigente che continua a trattare i cittadini come sudditi. Un’accusa diretta e pesante…

Un pensiero che ho da tempo, che nasce probabilmente dalla delusione. Ho intervistato Edi Rama nel 2004, ricordo di esserne rimasto affascinato, innamorato, affabulato. Era tutto quel che io mi ostinavo a raccontare in Italia, dove l’Albania era solo stigma e stereotipo. E di questo io, come molti albanesi, gli sono grato. Ma il potere ammala e la gestione dello stesso oggi, ai miei occhi, non è differente da quello che voleva cambiare a parole. Temo che si stia avviando verso quell’autoritarismo soft che spopola nella regione e che oggi vediamo al potere anche in Italia.

Chi tu sia è noto al mondo e i reportage di cui ti sei occupato hanno lasciato un segno che non si cancellerà mai. Le migrazioni e la memoria sempre al centro dei tuoi lavori. Perché hai deciso di concentrarti maggiormente su questi elementi?

Non merito questi complimenti, ma fanno piacere e ti ringrazio. Sono partito dalla cronaca, dal giornalismo frenetico, l’ho fatto per anni. Quello che mi ha insegnato la guerra è che se non riesci a capire il contesto, le narrazioni, le memorie collettive e personali, non vedrai mai il quadro d’insieme di divisioni e conflitti, che portano alle migrazioni. Per me la guerra è un cerchio e ho bisogno di lavorare lungo tutto il processo e non solo nell’istante in cui questo diventa reale. Credo nel valore di un giornalismo che allerta prima sui processi, che non si accontenti di raccontarli quando sono accaduti, perché questo mestiere serve se offre ai lettori le connessioni e i rischi della complessità.

Medio Oriente e Balcani, due territori parte determinante della tua esperienza. Non ti faccio alcuna domanda, parla liberamente di quello che vuoi.

A volte, negli anni, mi è stato chiesto su quale area mi concentrerò in passato, quale amo di più. Non so rispondere: sono parte di me. Credo che fin da ragazzo mi sono sentito sempre affascinato dalle terre di mezzo, dai mosaici di lingue, culture, fedi. Perché la complessità è la vera ricchezza e perché credo che nessun posto al mondo come i Balcani, il Medio Oriente e il Nord Africa – nella vita – mi abbiano fatto capire come i confini siano solo un’invenzione della geopolitica. Ecco io preferisco la geopoetica e amo i luoghi che hanno storie da raccontare e in Medio Oriente e nei Balcani c’è un mondo intero in ogni pietra.

Sei tra i fondatori di PeaceReporter e di E, il mensile di Emergency, dove ha lavorato come inviato dal 2003 al 2012. Due parole su questa esperienza.

Mi sento ancora oggi un privilegiato. Quando ero molto giovane mi è stata data una fiducia immensa, la possibilità di realizzare reportage, di fare questo lavoro con le scarpe, in un contesto protetto e di grande indipendenza. Per me la chiusura è stata un trauma, che ho avuto bisogno di elaborare, ma resta un’esperienza che auguro a tutti i giovani colleghi. E lavorare con tanti colleghi straordinari, come Angelo Miotto, Assunta Sarlo e Gianni Mura, è stato un grande dono per me.

Oggi ti dividi tra giornalismo narrativo con Q Code Mag e le arti con ArabPop. Come si conciliano le due cose?

Il giornalismo narrativo è la mia vita, come freelance e come direttore (con Miotto) di Q Code Mag. I meriti del gran lavoro di ArabPop non mi spettano! Tutto il lavoro è di uno straordinario gruppo di professioniste, io mi limito a scrivere un editoriale.

Hai mai avuto paura? Quanto giocano le emozioni di un giornalista come te, in quello che fa? Ti sei mai sentito in colpa per quello che hai visto, come uomo nato in un Paese libero, che qualche volta, come altri, si è girato dall’altra parte?

Sì, il senso di colpa è sempre presente. Soprattutto in certi contesti, penso all’Afghanistan o all’Iraq, o alla Palestina, dove a me basta prendere un aereo per andare via. E quando ascolto le voci della guerra nella ex-Jugoslavia o le storie dei detenuti politici in Albania, o raccolgo la testimonianza di migranti a Lampedusa o a Lesbo, penso sempre a quanto nascere da una parte o dall’altra sia una roulette che con troppe persone è feroce. Ma credo anche che il mio lavoro sia il mio ‘pezzettino’ per cambiare questo mondo. Me l’ha insegnato Teresa Sarti, ex presidente di Emergency, persona alla quale devo tanto e soprattutto l’idea che ciascuno è parte del cambiamento che auspichiamo.

Qual è il reportage che non hai ancora realizzato e vorresti riuscire a fare? E quello che sai che non realizzerai mai?

E’ una bella domanda. Quelli che non riuscirò più a fare, aihmé, sono tanti ed è normale in vite come la mia. Non puoi essere ovunque, a volte lo fanno altri, a volte è troppo tardi. Se devo raccontarti quello che avrei voluto fare possiamo parlare per giorni. Allora ne cito uno: Il naufragio, di Alessandro Leogrande. Ho avuto la fortuna di parlarne con lui, prima di perderlo, e ancora oggi penso che nella mia generazione abbia avuto l’intuizione geniale che il mondo era a casa nostra, mentre io lo cercavo sempre lontano. Adesso lavoro a quale sarà il mio prossimo longterm project. Magari la risposta alla tua domanda è tra quegli appunti.

Grazie Chicco Elia, è stato un piacere dialogare con te.