Nell’inverno del 1983, quando ero già in prigione da nove anni, fui chiuso in una cella di rigore nel campo Qaff-Bari. Il campo, situato tra i monti dell’Albania settentrionale, sorgeva accanto a una miniera di rame e pirite dove i prigionieri lavoravano alternandosi in tre turni. D’inverno la temperatura scendeva solitamente sotto lo zero e quando per il capriccio di un carceriere finii in isolamento, aveva raggiunto i meno 19.

Le celle erano un inferno polare; il soffitto perennemente coperto da strato di ghiaccio, l’acqua gelata. Avevo con me un compagno di sventura: un disgraziato di nome Tomorr Allajbeu, finito lì per essersi rifiutato di lavorare nella miniera. Non so come siamo riusciti a sopportare quel freddo spaventoso. Di giorno battevamo i piedi in continuazione, di notte ci svegliamo ogni dieci minuti, alzandoci o stando seduti a natiche strette per diminuire il più possibile la superficie corporea a contatto con il ghiaccio.

Tutta la nostra umanità si esauriva nel tentativo di restare vivi. Durante i nostri interminabili andirivieni su e giù per la cella, Tomorr che non solo era più anziano ma stava in cella di rigore da più giorni di me, tanto che gli si erano già gonfiate le gambe, continuava a ripetere una frase che continuo a sentire con la stessa chiarezza di diciannove anni fa: “La mia vita è colata via come miele sulla roccia”. Si riferiva alle api di montagna che fanno il miele tra le rocce, lontano dai luoghi abitati: un miele che non viene raccolto né mangiato da nessuno. Diceva così perché, nato in una famiglia perseguitata dal regime comunista fin dal 1945, aveva trascorso una vita di disagi e tormenti tra una deportazione e l’altra. Non ricordava un solo momento in cui uno dei suoi famigliari non fosse in prigione.

L’opinione

Dopo la sua scarcerazione, avvenuta nel 1991, Fatos Lubonja torna a visitare gli stessi luoghi dove è rimasto rinchiuso per ben diciassette anni. Nel campo di Spaç ha trascorso undici anni della sua vita e vi fa ritorno per la prima volta nel 1993, con la convinzione che avrebbe ritrovato quanto lasciato nel 1983, l’anno in cui il regime lo trasferisce nelle prigioni di Burrel.

E invece dovetti accorgermi, con uno strano senso del dolore, che il luogo non era più come me lo ricordavo. La cella di rigore, dove nel 1979 avevo trascorso i mesi più difficili della mia vita per essermi rifiutato di lavorare nella miniera era sparita […] Me ne andai accorgendomi, con inspiegabile dolore, di non avere più presente la vera natura di quel posto, e senza riuscire a capire perché la cosa mi facesse tanto male. Ad addolorarmi era soprattutto la sparizione delle gallerie e della cella di rigore, testimoni muti delle mie terribili sofferenze.

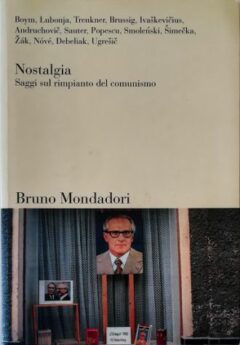

Lubonja nel racconto Nostalgia e dolore, pubblicato in Nostalgia. Saggi sul rimpianto del comunismo a cura di Modrzejewski e Sznajderman, un’antologia che nasce dal contributo di diversi autori, edita da Bruno Mondadori, si chiede, dopo aver visitato i posti della sua prigionia, nei quali è stato rinchiuso con l’accusa di propaganda contro il regime, se quell’inspiegabile dolore che sente non sia nostalgia per la sua vita in carcere.

Qualora si trattasse di nostalgia, quale natura avrebbe tale sentimento razionalmente incomprensibile? Potrebbe trattarsi del rimpianto per quella fusione di emozioni che ha vissuto prima e dopo la prigionia? In realtà, Lubonja si è sempre sentito incapace di distinguere le sensazioni belle da quelle tristi, riuscendo allo stesso tempo a non confonderle. Del resto, ognuno di noi dovrebbe sempre avere la consapevolezza della netta distinzione che esiste tra gli accadimenti dovuti alla nostra volontà e quelli che avvengono per volontà altrui, di déi o dittatori che siano, e che rappresentano il destino o il fato.

È quindi nostalgia? Sì, afferma Lubonja, è la nostalgia dello scrittore.

Ho sempre ricordato gli anni belli e gli anni difficili con la stessa nostalgia: la nostalgia dello scrittore. Una nostalgia, che come la memoria, è sempre stata selettiva. Non ripenso alla mia gioventù come a un periodo composto di bei momenti, ma piuttosto come a un periodo i cui eventi hanno formato il mio rapporto con la dittatura, mi hanno aiutato a conoscere meglio sia il regime sia me stesso, circostanza che oggi sfrutto nelle mie opere. Non mi pare di provare nostalgie d’altro genere.

Un racconto breve questo Nostalgia e dolore, in cui non si esprime rabbia o rancore e nemmeno pietà nei confronti di se stessi o di altri, bensì si sottolinea l’eterna convivenza con una desolante consapevolezza. In verità, è una lettura impressionante: tra i righi dello scritto si evince a chiare lettere di come il sanguinario potere del regime abbia devastato il corpo e soprattutto l’anima e la mente di chi lo ha subito nella maniera più feroce, di come si sia insediato nei pensieri degli uomini in maniera violenta e radicata, tanto da non diventare mai invisibile, nemmeno in piena libertà. Lubonja vede la scrittura come rifugio e dolore, simile a beltà che dona e toglie e che fa soffrire, rendendo leggeri al tempo stesso, perché il muro di dolore che affligge la mente mai sarà abbattuto.