“Cacciala fuori, sta malanova!” Tuonò Papateo, quando nessuno proprio se lo sarebbe aspettato; una gridata così forte in tutti gli ulivi e gli oleastri che lo sguardo può abbracciare, gli uccelli interruppero il loro canto e con quale tremacuore sbatterono le ali altrove! E come succedeva ogni volta che si sentiva lo sparo lontano di qualche cannone tedesco, anche l’urlaccio del prete fu seguito dallo starnazzo chiassoso delle galline, dal latrato dei cani, dal soffiare dei gatti e perfino dal nitrito del cavallo malato di Arcilé, che da quasi un mese non usciva più dallo stabbio.”

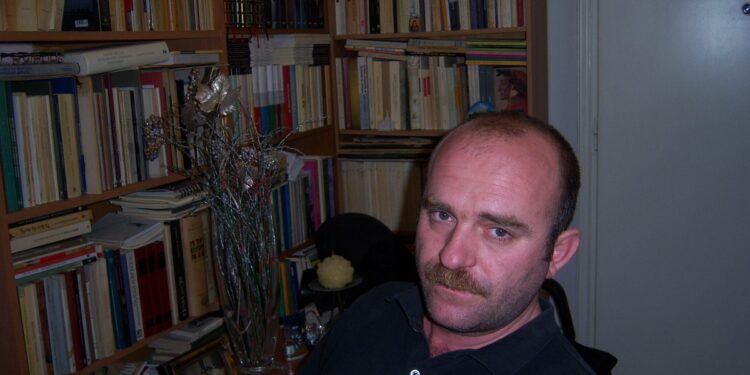

Miele sul coltello è il libro di Romeo Çollaku, pubblicato da Besa Muci Editore nel 2020, nella traduzione di Eda Derhemi e Domenico Ferrari. Çollaku studia lingua e letteratura albanese all’Università di Argirocastro. Sin da giovane lascia spazio alla sua passione per la scrittura, pubblicando tredici libri di poesie e alcuni di prosa, oltre che dedicarsi alla traduzione dalla lingua greca e da quella francese. Riceve il premio della rivista “Aleph” per la traduzione, (2009), oltre ai riconoscimenti nazionali Fan Noli, ( 2007), e Mitrush Kuteli, (2009), che gli sono stati conferiti, rispettivamente, per la trasposizione linguistica e per la storia. Alcuni suoi articoli e componimenti sono stati pubblicati su antologie e riviste letterarie in inglese, bulgaro, francese, greco e tedesco.

I personaggi

Il villaggio è di quelli di montagna, che ben si immergono tra le rocce e di sera assumono le sembianze di un presepe. Un luogo in cui non ci si annoia, perché c’è Papateo, per esempio, il prete ortodosso che vuole, a tutti i costi, impartire i suoi insegnamenti. I metodi che usa non sono delicati e forse, proprio per questo, viene considerato uno dei punti di riferimento del luogo.

E poi c’è Arcilé, con la sigaretta sempre accesa. Fuma tanto il medico, che ha studiato in Austria e che è il proprietario della più bella tabaccheria di tutta la regione. Come in ogni piccolo paese che si rispetti, il pettegolezzo la fa da padrone. A pensarci sono Kondja la sordomuta e Gilda, la vedova barese, che si ritrova nel paesino per essersi innamorata di un marinaio del posto, ora passato a miglior vita.

Eppure non parla nemmeno l’albanese Gilda, ma con le chiacchiere è bravissima. Sicuramente non manca l’accoglienza in questo villaggio, tanto che i disertori, Ndoni e Zef, possono trovare riparo senza che nessuno batta ciglio. Zef è di origini napoletane e ha combattuto nei Balcani: ora è un fuggiasco, ospitato dal borgo, pur avendo grossi problemi con la lingua locale.

Ndoni è italiano come il suo compagno e anche lui è un defezionista. Il ragazzo, però, è un grande oratore per cui l’utilizzo della parola non costituisce affatto un problema: infatti, in men che se ne dica, diventa il barbiere del paese. Gli abitanti, di questa particolare borgata, non sono sempre attenti alla sensibilità altrui: Mihelangjelo, per esempio, non riesce a nascondere la propria incontinenza e per questo viene costantemente preso in giro. Sono tanti i personaggi bizzarri che animano il luogo: Demetri il Verde, solitario come pochi oppure il Gogo, con il suo mazzo di carte in tasca, così interessato al mondo che lo circonda. E poi c’è Galinia, l’unica figlia di Papateo, ancora piccina…

La lingua

È la lingua l’indiscussa protagonista di questo Miele sul coltello; un linguaggio espresso nella maniera più svariata, dal gergo, ai termini più antichi, ai silenzi e alla gestualità. Il testo si nutre di un’ordinata babilonia di vocaboli, che rende il volume interessante seppure complesso, consegnando al lettore un racconto che gli permette di entrare in punta di piedi nei meandri più profondi della parola, sottolineandone l’importanza.

Çollaku manifesta, attraverso i personaggi che animano la storia e in particolare, tramite la voce di Ndoni, tutta la potenza della comunicazione e lo spirito energico dell’idioma. Decisamente rilevante, nella narrazione, la presenza italica: la storia narrata profuma di Mediterraneo ed eleva all’ennesima potenza la realtà che accompagna i racconti, fatta di povertà e voglia di farcela, miseria e necessità di emergere, il tutto condito con le descrizioni paesaggistiche altamente evocative. Assume molta rilevanza la rappresentazione dalla forza espressiva del vocabolo, come afferma la traduttrice Eda Derhemi.

Miele sul coltello è un romanzo che offre, per mezzo delle varie sfaccettature del lessico, il disegno di una piccola comunità fatta di cose semplici, meraviglie infrante e desiderio di ricostruzione. I vocaboli e le espressioni arcaiche, i termini dialettali e l’uso dell’arbërësh, fanno di questo romanzo uno scritto singolare, impreziosito da un buon lavoro di traduzione, durante il quale si è dovuto tenere conto di tre elementi:

Uno sull’uso dei dialetti, l’altro su una categoria grammaticale che esiste in albanese, ma non in italiano e l’ultimo sull’adattamento fonetico dei nomi propri.

É quanto afferma Eda Derhemi, nell’interessante postfazione La sfida delle mescolanze linguistiche, in cui puntualizza quanto

mirare a tradurre le mescolanze del linguaggio… sia real bitch …cioè un vero incubo, un mostro.

Un altro concetto rilevante, circa l’impegno richiesto ai traduttori, è contenuto nella postfazione di Domenico Ferrari, La vertiginosa Babele di Romeo Çollaku.

Lavorare a questo libro è stato un po’ come realizzare il paradosso di tradurre da una lingua che non leggo a una lingua che non scrivo. Il mondo di Romeo Çollaku è infatti linguisticamente vasto, sebbene racchiuso entro i confini di un villaggio isolato, frazione di Babele brulicante di linguaggi. Protagoniste qui sono le forme di comunicare, la vischiosa materia-miele della parola della parola che si può assaporare senza che si lasci però mai afferrare del tutto. Refrattaria alla cristallizzazione, la parola di Çollaku mantiene un grado di fluidità che rende sfuggente e scivolosa, ma in quel suo sfuggire, in quel suo scivolare, lascia l’impressione di un dolce straniamento.