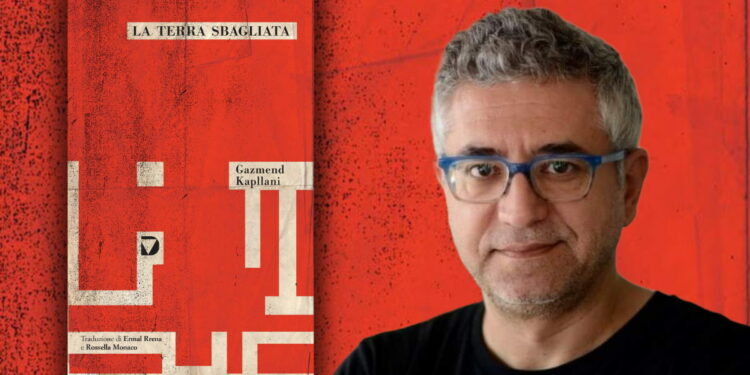

Gazmend Kapllani è uno degli autori più interessanti dell’attuale panorama letterario albanese. Il suo ultimo romanzo La terra sbagliata, pubblicato da Del Vecchio Editore, per la traduzione di Ermal Rrena e Rossella Monaco, è stato recentemente presentato in diverse città italiane.

La trama

Karl e Frederick sono due fratelli nati nell’immaginaria città albanese di Ters, con un padre molto vicino alle idee staliniste. Nonostante abbiano lo stesso sangue, sono due uomini molto diversi, come le scelte che hanno condizionato le loro vite, rendendole totalmente opposte.

Karl è l’immigrato che ha vissuto in altri mondi, ha assaporato altre culture, ha amato donne di diverse nazionalità. Frederick è rimasto sempre nella stessa città, legato ai valori impartiti da suo padre, vivendo nella convinzione che abbandonando il paese natio avrebbe sradicato le sue radici. La morte del loro genitore costringe Karl, suo malgrado, a tornare a Ters, città con la quale ha un rapporto di amore e odio, simile a quello che ha con la sua famiglia.

Il suo ritorno si trasforma in un confronto profondo con la propria coscienza, nel dissotterramento dei rancori, delle domande senza risposta, dei dubbi che incorniciano le azioni, del dibattito su quanto sia giusto abbandonare e quanto sia corretto conservare. Riemergono i valori rinnegati e quelli tutelati e i fantasmi del passato, ancora troppo vivi.

Mi affascina sempre come gli immigrati si rapportano con la lingua del paese che li ospita. C’è chi riesce ad assorbirla, chi no, chi scrive in quella lingua… con ogni lingua ho una relazione, le lingue sono come un prisma anche filosofico per me, un universo aperto. Puoi dire a qualcuno di non entrare in casa sua e anche di lasciare il suo paese, ma non puoi dire a nessuno di non parlare la sua lingua cit. Gazmend Kapllani

La resa dei conti

Confine, immigrazione, identità e famiglia sono i quattro punti cardine intorno ai quali si snoda questo La terra sbagliata di Gazmend Kapllani, la cui scrittura incisiva consegna al lettore un gioco di atmosfere, di pensieri e di emozioni, disegnando la complicata realtà di chi lascia la propria terra, con la quale prima o poi si ritrova in una drammatica resa dei conti.

Non ci si allontana mai solo per odio e per bisogno, come non ci si riavvicina mai unicamente per amore: è un vorticoso mettersi in discussione, è l’urgenza di elevare all’ennesima potenza il disagio di chi si trova fuori dal proprio Paese per scelta o per necessità e rientra per riappropriarsi di quel pezzo di cuore lasciato alla terra che lo ha visto nascere.

Quella piccola porzione di se stessi che quando torna ad essere sfiorata, dopo tanto tempo, dopo molto dolore, rabbia e lacrime, diventa una belva fagocitante. È la resa dei conti con la propria coscienza, quella che non risparmia, è il confronto inevitabile che prima o poi arriva.

Kapllani pone, in maniera molto severa, la vite diametralmente opposte dei due fratelli a immagine speculare di un’Albania scissa tra l’urgenza di evoluzione e l’attaccamento al filo indelebile del passato. Un Paese che guarda avanti, voltandosi troppo spesso indietro, facendosi trascinare nel “limbo” dell’errore e rimanendo nel suo stato indefinito e confusionario.

Il confine

Il confine emerge come quella flebile e potente linea di demarcazione disegnata dall’uomo, dove spesso risiedono le più brutali reazioni oggettive e mentali che allontanano gli esseri umani, le culture, le tradizioni e le storie. Sono le frontiere che a volte spengono l’accoglienza e l’umanità, alienando l’uomo dalla famiglia o dal raggiungimento della dignità perduta. Karl è l’alter ego di Gazmend, che in giovanissima età ha lasciato l’Albania per raggiungere la Grecia a piedi: doveva rimanerci venti giorni, ma ci è rimasto venti anni, perché

la vita è questa…cit. Gazmend Kapllani

L’immigrazione

L’immigrato è colui che lascia la propria terra, che si ritrova il più delle volte a sentirsi ospite nel Paese che lo accoglie, nonostante negli ultimi anni il processo d’integrazione sia favorito da una collettività più accogliente e meno giudicante. È lo stesso uomo che finisce con il sentirsi estraneo quando torna nella terra che gli ha dato i natali.

Egli convive con la necessità di aver lasciato il luogo di appartenenza e con quel dubbio latente dell’abbandono evitabile. Karl, quando torna a Ters, si scontra con gli spettri del passato che riaffiorano in tutta la loro ferocia, mettendolo a tu per tu con la parte più oscura del suo IO, identificabile nella figura antitetica di suo fratello.

L’identità

Dove risiede l’identità dell’immigrato? Dove va ricercata? Nel suo presente, oppure nel suo passato? L’identità è nell’animo, dice Kapllani, alberga nella costruzione dell’esistenza di ognuno. La sua affannosa ricerca, come emerge dal limpido confronto tra i due fratelli, porta in un’unica direzione, che vede il disfacimento delle convinzioni e la destabilizzazione delle più radicate sicurezze.

È amaro il rimuginare di Karl sulla propria individualità, lui che ha portato con sé un pezzo di terra da ovunque, che è diventato l’uomo di ovunque, perché infondo, la sua storia può essere quella di una persona che vive in qualsiasi posto.

Il cruccio dell’identità, che oggi definisce balcanica, accompagna Kapllani da sempre ed è per questo una tematica a lui tanto cara. L’autore ha vissuto venticinque anni in Grecia, pur non ottenendo il passaporto greco a causa delle continue minacce da parte delle strutture parastatali greche e neonaziste ed è il motivo per cui ha deciso di risiedere negli Stati Uniti.

Una forma di protesta la sua, che spesso riporta nei libri, perché l’identità può essere variegata, può crearsi grazie agli incroci di diverse culture, ma deve essere sempre ben definita.

La famiglia

L’autore sottolinea chiaramente il ruolo determinante delle dinamiche familiari nell’evoluzione dell’individuo: la famiglia e la radicata cultura che caratterizza il suo nucleo sono fondamentali nelle scelte che la persona fa negli anni.

Karl decide di emigrare, non solo perché la sua città gli sta stretta, non solo perché non si riconosce nel mondo che lo ha visto nascere; lascia la sua terra perché non si sente figlio dell’ideologia che da sempre regna nella sua casa. Il padre tenta di indottrinare entrambi i figli, canalizzandone l’educazione in una bolla fatta di rigidità mentale, di attaccamento patologico e di sottomissione alle leggi dettate dalla politica mascherata da bene sociale.

È curiosa la maniera con cui lo scrittore colloca le reazioni della parentela nel racconto: più che narrazione, a tal proposito, sembra studio. È facile immaginare la penna di Kapllani mentre scorre tra i righi, inserendo elementi e scambi di battute per capire egli stesso, insieme ai lettori, quanto quel padre e quella famiglia saranno determinanti per le loro creature.

L’Albania del futuro

Frederick si scontra con quello che non vuole vedere, Karl con i suoi dubbi e le sue incertezze. Piacerebbe molto a Kapllani raccontare di un mondo privo di immigrazione, ma, come da sua stessa ammissione, è consapevole che significherebbe privare l’umanità di un fattore salvavita, perché, infondo, chi si sposta vede negli altri luoghi qualcosa di più rassicurante.

Torna così l’uomo dell’ovunque, con la sua identità di ovunque, al quale piacerebbe un futuro in cui nessuno giudicasse l’Albania come un posto dal quale fuggire, ma nel quale rimanere e poter costruire la propria vita.