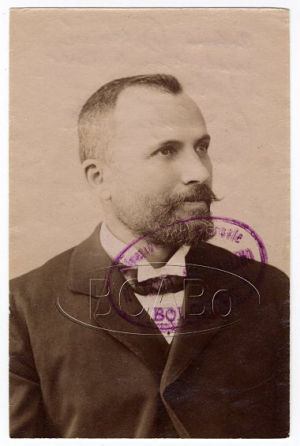

Antonio Baldacci (Bologna, 1867-1950) è stato un botanico e geografo italiano, cultore di studi etnografici, politici e socio-economici. Nel 1913 pubblica “Scutari d’Albania” nella rivista “Italia”.

Dal 1925 Baldacci si occupò soprattutto dell’Albania, non solo con la produzione autonoma di studi e pubblicazioni ma, a partire dal 1928, anche attraverso collaborazioni di ambito scientifico e politico con alcuni istituti locali. Dal 1931 al 1939 fu console generale onorario d’Albania in Bologna; dal 1942 fece parte del Consiglio direttivo del Centro studi Albania presso l’Accademia d’Italia; in seguito divenne membro dell’Istituto di studi albanesi di Tirana e consulente culturale della Luogotenenza generale in Albania, fino al 1943.

Rimangono di lui circa 250 pubblicazioni, tra articoli apparsi in riviste e opere in volumi (tra cui si ricordano le opere principali: Itinerari albanesi, Roma, Società Geografica Italiana, 1917; L’Albania, Roma, Istituto per l’Europa Orientale, 1929; Scritti Adriatici I, Bologna, Compositori, 1943), le bozze dell’opera inedita «Leonardo da Vinci e il mondo delle piante», il ricchissimo archivio e la biblioteca personale, conservati presso la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, una delle più vaste acquisizioni della biblioteca del recente passato.

- “Scutari d’Albania” è stato originariamente pubblicato nel 1913 nella rivista «Italia»

- Traduzione in lingua albanese da Gino LUKA

Scutari d’Albania, di Antonio Baldacci

SCODRA, antichissima città illirica, fu indubbiamente nei secoli ancora, preistorici un centro popoloso e ricco, non solo nel paese del lago che domina, ma nell’intera regione della quale dovette essere la capitale. Scodra fu quindi fiorente più di Lissus e di Doclea per tutto il tempo, assai lungo, che abbraccia la vetusta civiltà della prima città situata sul Drino e quella romana della seconda, rinomata nell’opposta parte del lago, sulla Moracia.

Il nome antico è rimasto agli albanesi di oggi che continuano a chiamare Scodra come i loro lontani antenati noti ad Omero, il quale li conosceva per γίγαντες, giganti, e sono i gheghi di oggigiorno: Scutari è rimasto capoluogo della Ghegheria albanese e del vilayet omonimo. Dal nome Scodra, gli slavi fecero Skadar e gli italiani Scutari. I turchi la chiamano col nome illirico.

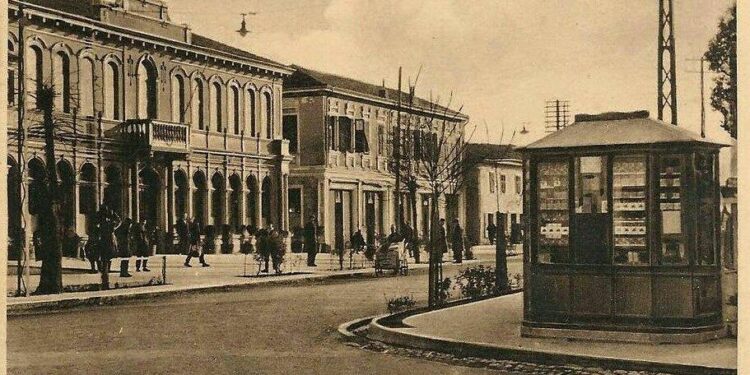

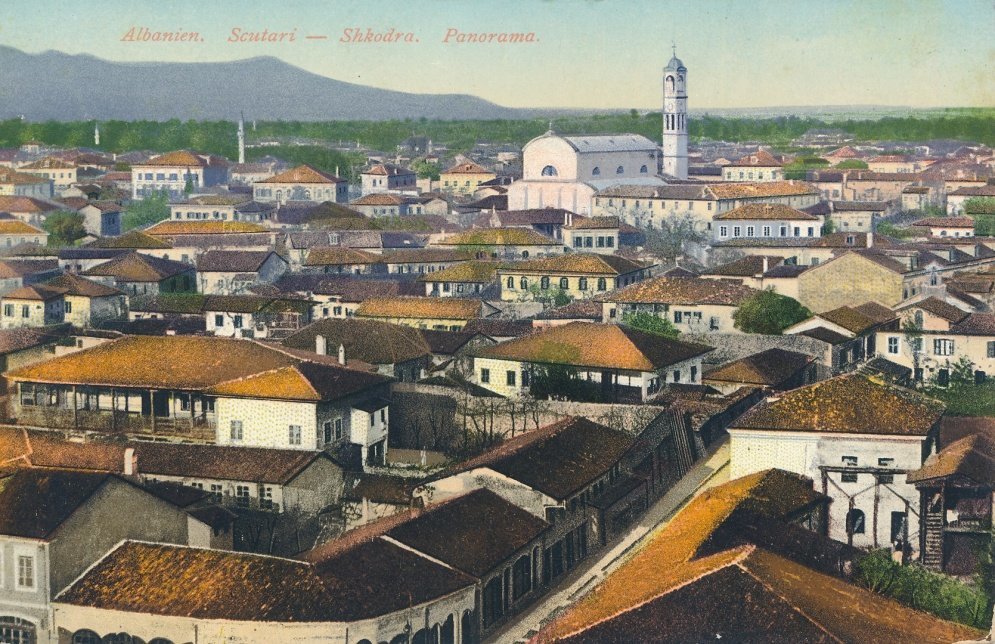

Questa città sorge verso l’estremità settentrionale della regione albanese marittima e si trova oggi meravigliosamente situato a due chilometri dal lago; da essa partono in direzione del Danubio, dell’Adriatico, del Jonio e dell’Egeo le importanti strade che conobbero i commerci più lontani; illirici, fenici, greci, romani, bizantini.

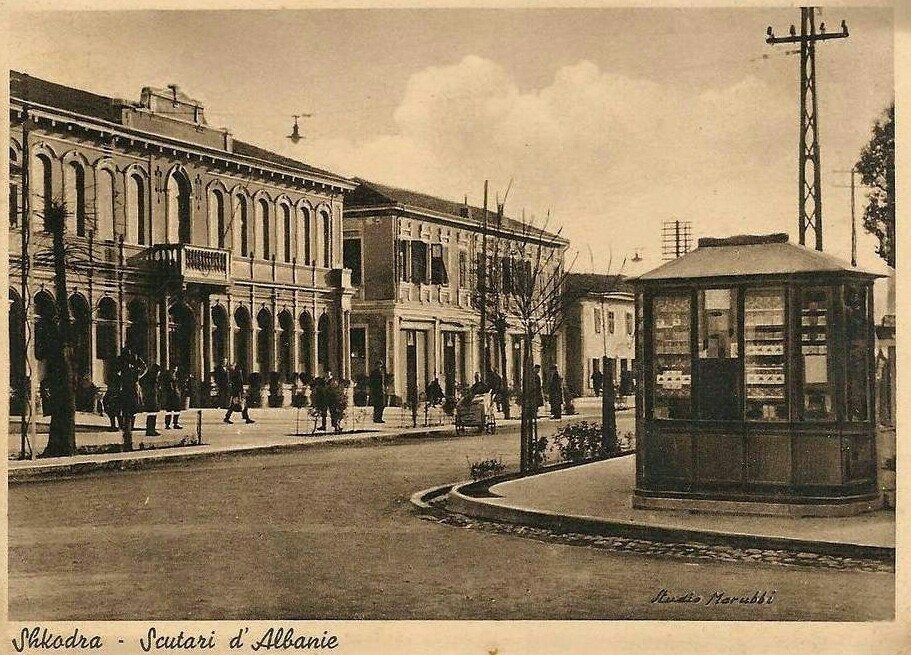

Scodra, la prima città di Oriente che si incontra venendo dall’Italia, ha conservato una completa fisionomia turco-bizantina nel suo caratteristico insieme ghego; essa sembra a tutta prima molto strana, con i suoi numerosi e grandi giardini circondati da alte mura, con le vie deserte e col disordine dei fabbricati. Si potrebbe dire che il forestiero non abbia ancora trovato la città, quando già da qualche tempo è entrato nella cinta di essa.

L’entrata in Scutari di giorno lascia un’impressione completamente diversa da quando vi si entra di notte.

Senza l’astro d’argento, nel buio profondo, si riceve una sensazione quasi emozionante e fantastica. Con la luna, Scutari mostra la sua più perfetta intonazione orientale. Dai vicoli e dalle stradicciuole tortuose, silenziose e oscure si sbuca su larghe vie vividamente bianche sotto la luce lunare, che echeggiano al passo cadenzato delle cavalcature profilantisi con ombre inverosimili su tutto quel biancore.

Qualche caffè aperto dove si giuoca al bigliardo, rappresenta la vita che si vede fuori delle case interamente chiuse, inaccessibili agli sguardi profani. Dietro agli alti muri dei giardini e dei cortili si indovinano costumi sconosciuti che richiamano alla memoria la mollezza orientale. I mastini ringhiano, turbando, soli, il silenzio sovrano. Di giorno è un’altra cosa. Tutta la città pare allora per le strade: uomini e donne – sicuro, anche le donne musulmane — soldati, preti e frati e hogja turchi: tutti hanno da fare.

Per vedere Scutari si deve salire sul Tarabosh o sulla collina di Rosafa, che porta l’antico castello conosciuto da quanti furono dominatori della città e, con la città, della regione. Da Rosafa si svolge allo sguardo dell’osservatore una veduta meravigliosa sulla vasta e popolosa città, sui suoi sobborghi, fra i quali primeggiano quelli di Bashelik, di Tabaki e il bazar, oltre, di là dal ponte, il sobborgo degli zingari. Le cupole delle moschee di Scodra con i loro venti minareti, i fabbricati militari, le case e le casupole infinite che formano la città, la ricca verdura della pianura paludosa, l’anfiteatro di montagne che si accavallano nella splendida e orrida alpe albanese e dalle rive del Kiri e del Drino si stendono dall’altra parte in ogni senso verso il Montenegro, il lago infinito scintillante al sole e le acque argentee dei fiumi, offrono un quadro grandioso che merita veramente di essere ammirato.

Secondo Hahn l’etimologia del nome Scodra proviene dall’albanese Kodve, ossia la collina ripida che si innalza dal mezzo della pianura e che porta la cittadella, la quale fu indubbiamente il primo nucleo della città, quando il terreno alluvionale che accolse molti e molti secoli dopo la Scutari odierna, non esisteva quasi ancora e il lago di Scutari non era altro che una imponente insenatura pantanosa dell’Adriatico stendentesi fra la punta di Dulcigno e il capo Rodoni.

In mezzo a quell’arco sorgeva un piccolo arcipelago di isole calcaree, che oggi emergono come colli dalla formazione alluvionale tra la Bojana e il Drino, dei quali quello della cittadina di Scutari era uno fra i più piccoli, ma meglio situati a ridosso dell’Alpe e in faccia al mare per la difesa della regione e lo sviluppo del commercio. L’opinione che l’antica Scodra sorgesse sulla collina di Rosafa è avvalorata da cento altri esempi di luoghi importanti nella storia della regione che fu più tardi il Labeatium e che Roma cominciò a sottomettere, dopo la disfatta di Gentius, 168 anni avanti Cristo. Prima di allora, Scodra era stata città greca, forte e ricca, che teneva alla sua dipendenza economica, se non politica, l’Illirio, sebbene sembra che nell’interno la civiltà non entrasse allora che di nome.

Gli scrittori del tempo ritenevano l’Illirio paese selvaggio e gli Illirii, che furono considerati dagli antichi come una razza ben distinta dalle altre affini della penisola, godevano della riputazione di barbari; essi pure all’usanza dei Traci, tingevano i loro corpi e offrivano sacrifici umani.

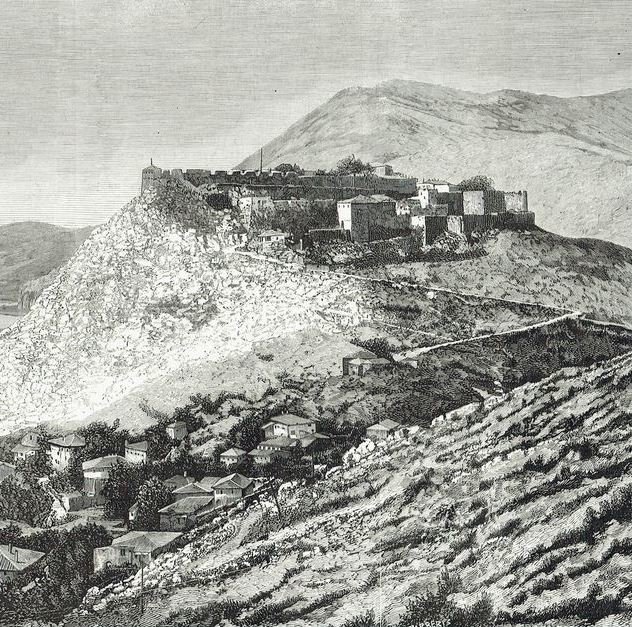

La cittadella ebbe importanza notevole anche sotto il regno serbo. Una leggenda serba attribuisce anzi la costruzione di essa al re Vukasino e ai suoi due fratelli. Certamente, la fortezza che aveva sofferto durante la decadenza dell’impero romano, essendovisi instaurati i serbi sulle rovine dell’Oppidum civium Romanorum (come gli storici romani chiamavano anche per antonomasia Scutari), e convinti della posizione molto forte e strategica che il colle offriva per difendere la Zenta con la regione del lago di Scutari, venne rinnovata.

La leggenda racconta che l’opera del re serbo fu contrastata durante parecchi anni dal cattivo genio di una fata che dalle montagne veniva a distruggere durante la notte ciò che era stato costruito durante la giornata. Dopo lungo tempo le preghiere dei re e dei suoi fratelli ottennero finalmente dalla fata che gli operai potessero terminare il lavoro alla condizione che i tre fratelli si impegnassero di murare viva nelle fondamenta la prima delle loro spose che fosse venuta a portare loro il cibo.

I canti slavi e albanesi dicono così della sventurata moglie di Goiko, uno dei fratelli di Vukasino, cui toccò la barbara sorte voluta dalla, fata. La leggenda e la storia fanno risalire a quel tempo la fondazione delle prime case della città di Scutari ai piedi della fortezza.

Dopo l’estinzione della famiglia dei Balsa, gli abitanti di Scutari ottennero, in seguito alle loro richieste, la protezione di Venezia: nel 1474 sostennero per la prima volta il cozzo contro l’esercito turco guidato da Suleiman pascià. La difesa eroica di Antonio Loredano venne immortalata nel quadro del Veronese che orna la sala del Gran Consiglio a Venezia e che porta la seguente dicitura: «Scodra,bellico omni apparatu diu vehementerque a turco oppugnata , a cerrima propugnatione retinetur».

Il sultano faceva riprendere l’offensiva verso i primi di giugno del 1478 con un esercito più numeroso del precedente: la cavalleria ebbe l’incarico di mettere a ferro e a fuoco la campagna mentre la truppa a piedi, cui si aggiunsero alla metà di giugno quattro mila giannizzeri, assediò la città.

Si dice che dieci mila cammelli trasportassero le munizioni e i cannoni per il corpo di esercito turco. La difesa degli assediati venne fatta da Antonio di Lezze. Il fuoco cominciò il 22 giugno, ma l’assedio durava ancora nel gennaio 1479, quando arrivò l’annunzio del trattato concluso fra la Porta e la repubblica con l’ordine di consegnare la cittadella alle truppe ottomane. I difensori potevano ritirarsi con l’onore delle armi.

Quando Antonio di Lezze lasciò la cittadella che egli aveva cosi eroicamente difesa, egli non aveva più con sé che 450 uomini e 150 donne che lo seguirono a Venezia portando le reliquie, i vasi sacri, l’artiglieria e quanto era rimasto delle loro ricchezze. Lo storico Hammer merita, nel racconto che egli fa di una grande pagina così poco conosciuta della gloria veneziana, di essere meditato dagli italiani.

Dopo la partenza di Antonio di Lezze, rimasero le mura della cittadella a dimostrare l’abilità degli operai e dei soldati della repubblica nell’adattamento e nella difesa di uno dei fortilizi più potenti contro il quale indarno cozzarono inutilmente la gagliardia e la forza della mezzaluna. Ma il leone di S. Marco che sormontava la porta principale scomparve sotto i colpi del piccone dei turchi e nessuna memoria, per quanto io abbia cercato, è rimasta di quell’ultimo emblema della Serenissima.

Il Degrand che visitò la cittadella quindici anni or sono, scrive: «L’église qui reste avait été convertie en mosquée; la foudre, à diverses reprises, a frappé et jeté bas son minaret; les turcs superstitieux l’ont abandonnée et convertie en un dépôt, une jolie grille vénitienne en fer forgé orne encore une de ses fenêtres. Etait-elle dediée à Saint-Lazare ou à Saint – Stephan, patron de Scoutari? personne ne le sait; rien autre à voir dans ce lieu où desi angoissantes journées ont été vécues: sous l’herbe folle et la terre on trouvera certainement encore un jour d’intéressants souvenirs.

« Les gouverneurs généraux, peu confiants dans le loyalisme des Albanais, ont pendant de longues années résidé dans la citadelle avec les services administratifs; les troupes les entouraient et les canons restaient braqués sur la ville. Il ne reste plus dans la forteresse que des condamnés y attendant le moment où ils seront envoyés en exil et des soldats que je vois s’exercer sans enthousiasme, à manœuvrer suivant les règles des plus récentes théories » (i).

Ancora oggi, dietro alle alte mura dei giardini, si può comprendere, per quanto diminuito, il benessere della popolazione. In passato Scutari fu anche ricca e opulenta e specialmente i traffici con Venezia l’avevano portata ad un alto livello economico.

|

|

Di questa passata grandezza, si ha oggi una prova evidente nel bazar, che i competenti assicurano essere molto interessante. Il bazar di Scutari sorge a tre chilometri circa dalla città verso la confluenza della Boiana e del lago, ai piedi della collina che porta la cittadella: esso ha una strada principale e alcune laterali con un labirinto di angiporti e di andirivieni che al tempo delle alte acque del lago rimangono inondati.

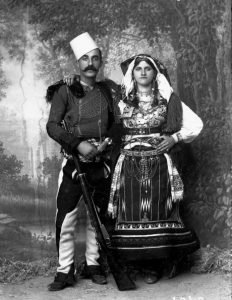

Nel bazar si raccoglie la vita commerciale della città e della provincia alpestre di Scutari che gli albanesi chiamano Malissia. L’osservatore ha materia inesauribile per i suoi studi perché Scutari fa realmente parte dell’Oriente con i costumi diversissimi delle sue tribù, e il negoziante trova, concentrata nel bazar tutta la vita degli affari dell’Oriente.

Il forestiero che visita il bazar il mercoledì, giorno di mercato, trova l’interessamento più evidente, ma questo giorno, troppo affollato e movimentato, è indicato per le osservazioni, mentre gli altri giorni, più calmi, possono servire per gli acquisti delle originalità del paese. Talune di queste originalità, come ad esempio quelle dell’oreficeria e dell’argenteria, sono antichissime e degne di molta considerazione artistica.

I negozianti passano l’intera giornata, al bazar, dal mattino alla sera, quando tornano in città dove risiedono con le loro famiglie. La notte il bazar viene lasciato in custodia ai soldati che hanno il loro posto di guardia allo scalo, presso la dogana e il ponte. Del resto, anche volendo, nessuna casa è abitabile al bazar perché, essendo quasi tutte le costruzioni in legno, la più piccola, scintilla, potrebbe sviluppare un incendio che recherebbe danni incalcolabili. In quelle case non si trova alcuna delle comodità anche più semplici per i gusti locali.

I veri padroni del bazar sono gli albanesi, musulmani e cristiani; i pochi commercianti forestieri, italiani, austriaci, montenegrini e greci tengono i negozi nella città. In generale gli scutarini sono discendenti di famiglie venute nei tempi trascorsi da ogni parte della montagna ghega o del Zadrima in cerca di fortuna o per sfuggire alla vendetta, oppure sono il risultato delle emigrazioni musulmane dal Montenegro, specialmente dalle provincie che i turchi dovettero abbandonare mano a mano ai Petrovich dopo Ie guerre contro quel paese: non poche discendono anche da famiglie di funzionari ottomani e da militari. Un piccolo numero di famiglie sono ebree e poche arabe; in numero più notevole sono le italiane, le austriache e le greche: le famiglie montenegrine, suddite o no del governo di Cettigne, tengono il posto, per quanto a grande distanza, subito dopo la popolazione propriamente albanese. Chi potesse cercare attraverso la tradizione, ritroverebbe indubbiamente anche a Scutari e nel contado, come nel resto della Malissia, molti discendenti di quelle famiglie che Rom a aveva mandato come coloni nell’Illirio conquistato e che sono superstiti anche oggi in gran numero nell’ Albania centrale e nell’Epiro.

|

|

|

Bibliografia

- (1) A. BALDACCI, Note statistiche sul vilayet di Scutari e la legge della montagna albanese, in «Rivista geografica italiana», VII, 1901.

Internet

- Robert Elsie

- Muzeu virtual Marubi

La seconda parte di questo articolo potete consultarlo qui . Questo articolo è stato pubblicato anche in lingua albanese con la traduzione da Gino Luka