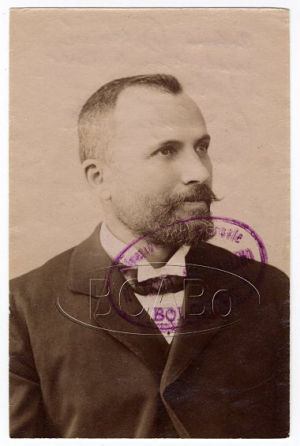

Antonio Baldacci (Bologna, 1867-1950) è stato un botanico e geografo italiano, cultore di studi etnografici, politici e socio-economici. Nel 1913 pubblica “Scutari d’Albania” nella rivista “Italia”.

Dal 1925 Baldacci si occupò soprattutto dell’Albania, non solo con la produzione autonoma di studi e pubblicazioni ma, a partire dal 1928, anche attraverso collaborazioni di ambito scientifico e politico con alcuni istituti locali. Dal 1931 al 1939 fu console generale onorario d’Albania in Bologna; dal 1942 fece parte del Consiglio direttivo del Centro studi Albania presso l’Accademia d’Italia; in seguito divenne membro dell’Istituto di studi albanesi di Tirana e consulente culturale della Luogotenenza generale in Albania, fino al 1943.

Rimangono di lui circa 250 pubblicazioni, tra articoli apparsi in riviste e opere in volumi (tra cui si ricordano le opere principali: Itinerari albanesi, Roma, Società Geografica Italiana, 1917; L’Albania, Roma, Istituto per l’Europa Orientale, 1929; Scritti Adriatici I, Bologna, Compositori, 1943), le bozze dell’opera inedita «Leonardo da Vinci e il mondo delle piante», il ricchissimo archivio e la biblioteca personale, conservati presso la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna , una delle più vaste acquisizioni della biblioteca del recente passato.

- “Scutari d’Albania” è stato originariamente pubblicato nel 1913 nella rivista «Italia»

- Traduzione in lingua albanese da Gino LUKA

Qui potete consultare la prima parte dell’articolo

Scutari d’Albania, di Antonio Baldacci

Quale sia la popolazione di Scutari non è ben saputo.

Le statistiche in Turchia hanno sempre un valore molto approssimativo. Dieci anni or sono io segnalava, in base a documenti ufficiali, 40 mila abitanti in cifra tonda, oltre a 17 mila persone nel circondario (i).

Secondo altri calcoli la città di Scutari conterebbe una popolazione di 80 mila abitanti, dei quali 62 mila albanesi musulmani, 16 mila cattolici albanesi e 2 mila di diverse nazionalità (2).

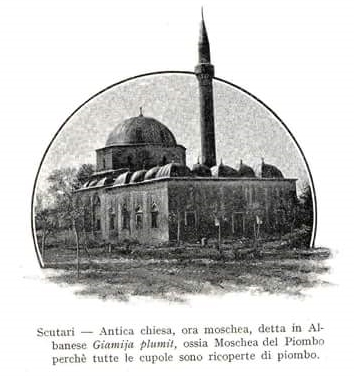

Il Barbarich (3), che ha avuto a sua disposizione molto materiale di confronto, sta per le cifre di 25.800 musulmani, 14 mila cattolici e 4 mila ortodossi. Egli dà inoltre 12 mahalé musulmani e 2 cattolici, 4700 case, 40 moschee, 12 chiese, 1500 botteghe, le quali cifre sono, press’a poco, uguali alle mie di dieci anni or sono.

Cinquant’anni prima, il Boué , il grande studioso dei paesi della Turchia di Europa, scriveva di Scutari come se ne può scrivere oggigiorno (4). Il cortile delle case ha una porta situata per lo più nello sfondo, e nei muri si trovano spesso delle feritoie per poter tirare in caso di assedio.

Ogni città albanese, come le case di ogni villaggio devono sempre attendersi di venire assediate e, quindi, debbono potersi tenere pronte alla difesa. Una volta le porte erano anche di ferro; oggi sono per lo più di legno, pesanti e robustissime.

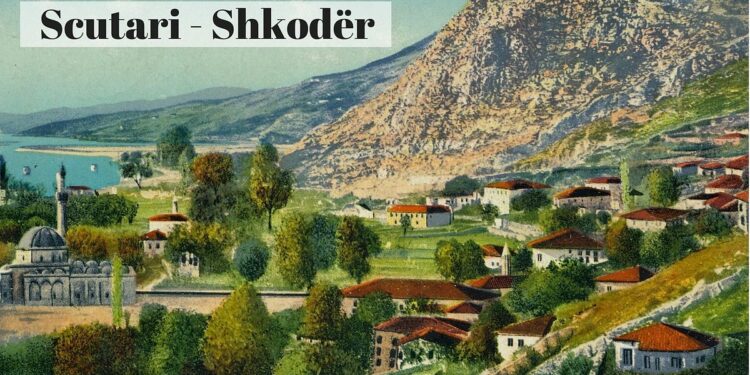

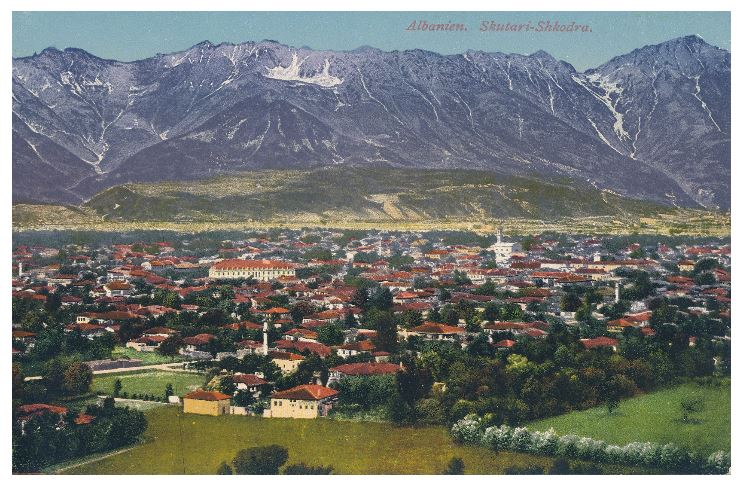

Tutte le strade che fiancheggiano i giardini del quartiere orientale sono larghe e alle estremità hanno dighe per prevenire le inondazioni del Kiri. Scutari ha la disgrazia delle inondazioni. Quando la pioggia cade a torrenti dal cielo – ciò che nel bacino del lago di Scutari succede frequentemente dall’autunno alla primavera — il Kiri o lago, o l’uno e l’altro insieme ingrossati, minacciano di affogare la città; la circolazione, allora, si deve fare in barca.

I giardini di Scutari sono rinomati. Il terreno è ottimo per la coltivazione degli alberi da frutta e degli erbaggi; anche gli aranci e i limoni vengono bene in piena terra. Una particolarità fruttifera è data dal melograno che a Scutari, come ad Antivari ed altrove, produce frutti straordinariamente grossi e dolci.

Le città musulmane sono caratteristiche per i cimiteri turchi: a Scutari se ne contano circa una quindicina e ciascuno è protetto da una moschea e da grandi platani. Questo insieme di giardini e di cimiteri con i ciuffi di alberi qua e là verdeggianti tra il bianco delle case e dei muri, dà a Scutari l’aspetto di un grosso villaggio, piuttosto che di una città, come noi l’intendiamo nel significato occidentale.

La parte orientale di Scutari è la più sana perché la vicinanza del lago, le paludi della Bojana e il mercato dei pesci rendono il quartiere del bazar piuttosto facile alle febbri, e colà anche l’acqua è migliore e più pura e fresca che non quella dei luoghi verso il lago e il fiume.

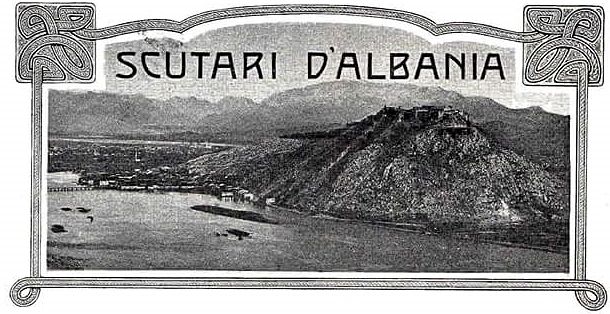

Scutari fu ed è un nodo di grande importanza stradale specialmente per le comunicazioni tra l’Adriatico e l’interno della Turchia verso l’alta valle del Vardar e quindi verso Kossovo e la Macedonia. In molti progetti per la ferrovia danubiano-adriatica, si sostiene di far passare quest’arteria di primo ordine per Scutari, portandola a San Giovanni di Medua, che diventerebbe perciò testa di linea della ferrovia medesima, e costruire un ramo di allacciamento per Antivari per soddisfare i bisogni del Montenegro.

Nell’antichità romana pare che Scutari fosse unita all’Italia con le stesse comunicazioni che servivano Apollonia e Durazzo, le quali, partendo dalle Puglie, tenevano, su per giù, lo stesso percorso delle comunicazioni odierne della società «Puglia» di Bari.

Da Scutari partivano poi strade secondarie, di cui anche oggi si trovano le traccie, per l’alta valle del Drin da una parte e per la Moracia dall’altra: come è noto, l’arteria principale trasversale era rappresentata dalla via Egnatia sulla quale andavano ad innestarsi le stradali provenienti dal Labeatium, ossia da Doclea e da Scutari.

Nel Medio Evo le comunicazioni illiriche furono mantenute e migliorate dai serbi e più tardi, dai veneziani. Sotto i turchi vennero a perdere assai, per la rapidità e per la bontà pur restando atte al commercio carovaniero, ossia al commercio a dorso di animali: i turchi non sono e non saranno mai adatti per fare e mantenere comode strade.

La vecchia strada romana da Scutari verso il nord-ovest per la valle della Zeta, resa impraticabile al tempo in cui il Montenegro teneva chiusi i suoi confini verso la Turchia, è ora un’eccellente arteria servita prima per acqua coi battelli italo-montenegrini del lago di Scutari e poscia per terra con le automobili postali del Montenegro: questa strada, com’era ai tempi di Roma, continuerà presto — stando ai progetti stradali montenegrini — per la Tara e per l’Erzegovina secondo una direzione e per Risano secondo l’altra.

Un’arteria molto frequentata è quella litoranea che da Scutari volge sopra Durazzo e poi piega verso la Macedonia, ma anche questa strada non è che la continuazione della precedente perché ai tempi romani, essa proveniva dalla Dalmazia e girando per le Bocche di Cattaro saliva da Risano nel Montenegro, donde scendeva al lago di Scutari per andare ad unirsi all’Egnatia.

Le comunicazioni marittime odierne con Scutari vengono tenute dalla bandiera austro-ungarica, da quella italiana e da quella montenegrina. Il commercio litoraneo albanese fino al lago di Scutari si può dire privilegiato nelle mani dell’Austria per l’ottimo servizio che il Lloyd fa da Trieste per tutti i porti della costa dalmato-albanese.

Nessuna compagnia, nazionale o straniera, può concorrere col Lloyd perché il governo austriaco ne sovvenziona fortemente le linee di navigazione e premia i produttori coll’intento principale di assicurare sempre più il suo commercio pur con sacrifizio della sua azione politica.

L’Austria importa a Scutari: zucchero, caffè, riso, legnami, alcool, mobili, tessuti di lana, birra, carta, cuoio, fiammiferi, vetrami, ferro smaltato, ferramenta, tegole e mattoni, prodotti e medicinali, ecc.

L’Italia manda in quantità molto minori: farina, olio, commestibili, vino, tessuti di cotone, cuoio, bibite, terraglie, e solo di quando in quando riso e caffè da Genova. L’Inghilterra importa cotoniere bianche e colorate, ferramenta, vetrame; la Francia saponi, farine, articoli di moda e tegole; la Grecia sapone, vino, cognac, tegole, mattoni e qualche piccola quantità di cotonerie.

La Turchia manda a Scutari: granaglie, manifatture di cotone e lana, chincaglieria, merce mista tedesca, francese e italiana acquistata a Costantinopoli e Salonicco che i negozianti di quelle città ordinano all’ingrosso alle fabbriche estere, rivendendo poi a piccole partite e a credito. Scutari esporta per l’Austria: olio, pellami, lana, carbone, sommacco, scotano, ecc.; per l’Italia: olio, legna da ardere, traverse e cavalli.

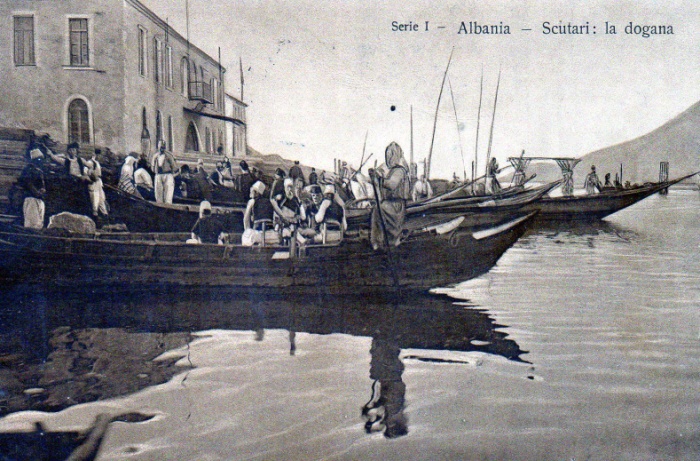

Lo scalo di Scutari è San Giovanni di Medua che dista dal capoluogo da otto o dieci ore a cavallo secondo la strada e la stagione e circa altrettanto per piroscafo risalendo la Bojana. Il Lloyd austriaco tocca Medua da e per Trieste due volte la settimana e altrettanto fa per il Levante e per la Bojana fino a Obotti.

Il servizio della Bojana è fatto con piroscafo che riceve le merci in trasbordo per Scutari e il lago e da Obotti per Cattaro e viceversa: per questa linea il piroscafo per la Bojana riceve similmente merci in trasbordo per Scutari e per il lago.

Da Obotti a Scutari il trasporto viene fatto con le barche del lago (lontre); il servizio per il lago si fa con trabaccoli o con piroscafi e rimorchiatori costruiti espressamente dal Lloyd per un suo rappresentante. L’Italia arriva a Medua e quindi a Scutari coi piroscafi della Puglia, ossia colla linea B e con la San Giovanni di Medua-Scutari.

Fino a Medua giunge dal Levante eventualmente qualche piroscafo di compagnie di navigazione greche e ottomane; da Cattaro entrano in Bojano fino a Obotti i piroscafi dell’Ungaro-croata. Per la via di Antivari, Scutari è servita dalle comunicazioni italiane che da Bari giungono ad Antivari due volte la settimana coi piroscafi della Puglia e continuano poscia colla diligenza montenegrina fino a Virbazar sul lago: colà trovano il servizio regolare giornaliero dei piroscafi della Compagnia di Antivari per gli scali del lago.

A Scutari rimane oggi del nostro nome la tradizione nel commercio, nella lingua degli affari, che è italiana, e qualche cosa anche nella lotta per le aspirazioni nazionali. La lingua nostra è mantenuta là eziandio nelle scuole confessionali di altri Stati. Scutari fu unita a Venezia per il commercio; oggi lo è con Trieste. Questa è sempre un’unione simpatica per l’italianità.

Speriamo che gli albanesi se riusciranno a rendersi indipendenti, vogliano mantenerla!

Bibliografia

- (1) A. BALDACCI, Note statistiche sul vilayet di Scutari e la legge della montagna albanese, in «Rivista geografica italiana», VII, 1901.

- (2) E. BARBARICH, Albania.— Roma, 1905, pag. 279.

- (3) Veggasi LAIMTARI e SCHYPENIES; I marzo 1905.

- (4) Ami BOUÉ, Récueil d’Itinéraires dans la Turquie d’Europe, II, pag. 168. — Vienna, 1854.

- (i) A. DEGRAND, Souvenirs de la Haute-Albanie, — Paris, 1901. pag. 78.

Internet

- Robert Elsie

- Muzeu virtual Marubi

La prima parte di questo articolo potete consultarlo qui . Questo articolo è stato pubblicato anche in lingua albanese con la traduzione da Gino Luka