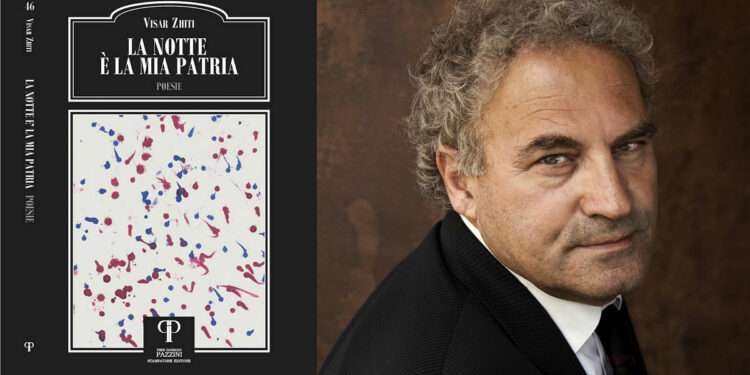

La biografia letteraria del poeta albanese Visar Zhiti, nel panorama europeo tra i maggiori del nostro tempo, è un’unica cosa quella esistenziale. In principio fu il dolore, scaturigine e insieme forma di un élan vital, perseguito ad ogni costo, nonostante tutto, per divenire ineluttabile ricerca di senso e interrogazione assoluta.

“La letteratura, come tutta l’arte,

è la confessione che la vita non basta”. Fernando Pessoa

Se i testi della prima raccolta in italiano, Croce di carne (1997), parte dei quali custoditi dalla memoria del carcere duro nei gulag di Enver Hoxha, rivelarono al lettore italiano, una voce di inedita intensità, intessuta sulla testimonianza di una tragedia individuale e collettiva, quelli di Confessioni senza altari (2012) introducono ad una vision del mondo costruita sulle architetture leggere di un immaginario che non conosce canoni, da Esenin alla Cvetaeva all’Achmatova, da Walt Whitman a Borges, da Montale a Federico Garcia Lorca, forme di una parola che cerca varchi di vita nella più assoluta libertà.

In La notte è la mia patria è il poeta che legge, nell’oscurità dell’anima, come in una mano cosmica, i segni di “nuove albe”, frammenti di stelle che illuminano, all’improvviso, nel segno di una possibile speranza, il cuore di tenebra. Le tre “stanze” di questa raccolta (Desiderio di stelle, Dov’è la vita?, Tutto questo giorno solo per ricordare) sono abitate appunto dalla interrogazione: grido, sussurro, verticale e visionaria messa in scena di spazi altrimenti indicibili.

La parola assume la valenza di un universe altro, mai però autoreferenziale, piuttosto fisicamente incarnate nell’ emozioni del poeta orante:

Prendo la mano mite di questa sera

la accarezzo, poi la apro

per leggervi il destino.

Questa linea leggera è la via

dove camminiamo che ci porterà

nelle nuove albe

là dove la vita è lunga, lunga

quanto i fiumi

e i soli nascono dalle acque

come i sogni aurei dal letto

(…)

(da Leggo il destino della sera)

È il senso di “quel desiderio di stelle” che intitola la prima stanza e che, nella struggente e lucida preghiera al figlio-padre, si trans-duce in un canto di dolore, il dolore della perdita:”(… ) l’icona vivente del tuo volto conservo/con l’aureola/dell’anima mia intorno. //Dammi la mano benedicimi!/ Figlio mio! Padre mio!”.

Ed è insieme un canto-rapsodia alla bellezza, non solo quale antidoto al dolore ma forma stessa di quell’interrogazione, appunto assoluta, che sola può rivelare la grammatica della vita e con essa gli indizi di una possibile agnizione.

Nel luoghi estremi dell’anima abitati dalla parola poesia di Zhiti si incorpora fino a farsi mondo, universo.

L’interrogazione (Dov’è la vita?) è, ancora, il metro della seconda stanza. Dieci testi di un requiem, dove il poeta, nel desiderio di un senso nel mare di dolore della esistenza cerca le parole per dire di una necessità di vita, nonostante la vita:

Dov’è la vita?

A volte mi sembra stia

fuori di me e prosegua anche senza di me!

Ma io posso operare senza la vita

come vendicarmi di lei?

Un’interrogazione dunque dialogante col mister della perdita, con il suo non-senso, lo stesso di Maria, madre del Crocifisso, lo stesso mistero che evoca il Leopardi del Canto notturno (“Perché o vita mi gravi di/quanto l’uomo non può reggere (… )” e le parole “mute” dell’orante del Libro delle interrogazioni di Edmond Jabès.

La parola si eleva allora, a nuova epifania, nella rinascita del figlio. Luce di una volontà di vita insopprimibile (“Voglio scolpire la luce/anche dopo la morte”) con la forza di un desiderio che si fa marmo e acqua lustrale.

La terza stanza (Tutto questo giorno solo per ricordare) apre infine al canto numinoso. Alla riconciliazione dell’anima con il proprio da-sein, nella voce che si fa tutt’uno con le architetture visionarie di un mondo rinnovato e dove il dolore trova il proprio conforto: Giunge la note e il mio restante destino/sfavilla come marmo nell’oscurità… ”