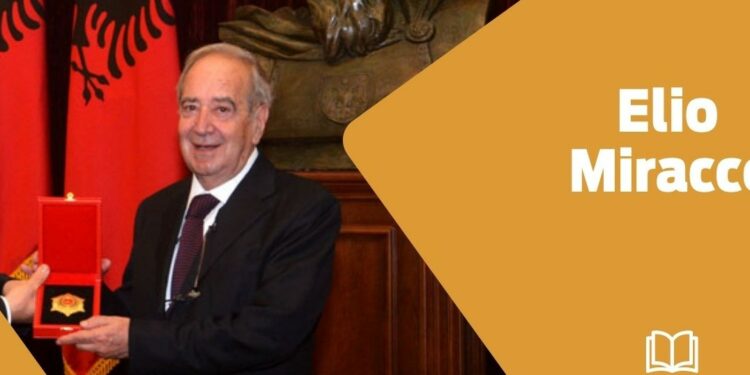

Elio Miracco, arbëresh, è stato Professore ordinario di Lingua e letteratura albanese presso “La Sapienza”, direttore del Centro di Studi albanesi del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico- filologiche e geografiche, oltre che membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Linguistica storica e Storia linguistica italiana” con sede a Roma. Ha ricoperto la carica di presidente del corso di laurea in Studi linguistici e filologici ed è stato presidente della Laurea Magistrale in Linguistica. Con decreto del Presidente della Repubblica albanese del 14.1.1997 gli è stata conferita l’alta onorificenza dell’ordine Naim Frashëri “Per il particolare contributo dato all’albanologia” e il 16.06.2016 quella dell’ordine di Scandebeg.

Le sue ricerche riguardano vari settori, fondamentali per l’albanistica, compresa la tradizione orale degli Arbëreshë la cui indagine sul campo, finanziata dal CNR, è stata registrata nella raccolta Favole, Fiabe, Racconti di S. Nicola dell’Alto, Carfizzi, Pallagorio, Marcedusa, Andali, Caraffa, Vena di Maida, Zangarona (1985), preceduta da una monografia a carattere linguistico Osservazioni sulle parlate delle comunità albanesi della provincia di Catanzaro (1984). La sua attività di traduzione è intensa e ha riguardato diversi tra gli autori albanesi più grandi. Ci sentiamo telefonicamente e con simpatia e disponibilità racconta di sé e del suo operato.

Professore, qual è stato il suo percorso di formazione?

Sono nato a Santa Sofia d’Epiro, un paese arbëresh in provincia di Cosenza: ho frequentato il liceo classico a San Demetrio Corone e mi sono laureato in lettere alla Sapienza a Roma, con una tesi sulla novellistica e la tradizione orale albanese. Mi sono orientato verso questa scelta, spinto anche dall’ interesse del docente di recuperare i testi orali, che a suo parere sarebbero scomparsi nel tempo e aveva ragione di pensare questo. Si chiamava Ernest Koliqi, raffinato poeta e fondatore della novella albanese che aveva studiato in Italia dove si era fermato per motivi politici. Era affiancato da un altro docente, Giuseppe Gradilone. Noi giovani studenti eravamo affascinati da questa bella coppia, che ispirava fiducia e non era nutrita da quel distacco tipico dei docenti di quel tempo. In loro presenza si respirava un’aria albanese.

All’epoca eravamo ignoranti circa la letteratura albanese; conoscevamo giusto qualche nome, come quello di Girolamo De Rada, Serembe ma avevamo sete di sapere, eravamo appassionati di storia arbëreshe, perché è da lì che parte la formazione della nostra identità. Per questo ricercavamo nella storia d’Italia quegli uomini illustri, che si erano distinti, e costituivano per noi dei veri punti di riferimento soprattutto per la loro partecipazione al Risorgimento italiano. Io vivevo in una famiglia interessata a queste tematiche: mio padre andava alla ricerca di libri, anche antichi, che costituivano una base di questa atmosfera albanese. Era un periodo vivo, di grande curiosità e di voglia di conoscenza; molti Arbëreshë arrivavano a Roma per seguire le lezioni del prof. Koliqi, che era riuscito a formare un ottimo gruppo di studenti, attivo e interessato.

Dopo la laurea rientrai in Calabria, dove iniziai con l’insegnamento presso le scuole medie e poi nei licei, sino agli anni duemila, quando feci il grande salto per approcciarmi all’insegnamento universitario. Tra le mie esperienze, annovero il periodo di permanenza in Albania per conto del Ministero degli Affari Esteri italiano. Era il tempo della dittatura e non si viveva affatto bene, naturalmente. Ricordo un giorno, quando fermandomi su marciapiede davanti al Dajti volevo fumare una sigaretta. Mi accorsi di non avere fiammiferi con me. Bloccai un uomo e gli chiesi di farmi accendere e lui, gentilmente, acconsentì. Non appena si allontanò, vidi due uomini incamminarsi verso di lui, fermarlo e identificarlo. Inquietante.

Una delle sue attività più importanti è legata alla traduzione di opere letterarie. Come nasce

traduttore?

Nasco traduttore nel periodo a cavallo tra il 1975 e il 1976. All’epoca collaboravo con un giornale locale arbëresh Katundi ynë che pubblicava articoli di vario genere sulla storia arbëreshe e versi di poeti locali, così cominciai a tradurre le poesie di qualche scrittore, quelli che più mi piacevano. Così, un po’ alla volta, diventai traduttore. Lo feci un po’ per passione, un po’ con l’intento di far conoscere qualcosa della letteratura albanese anche in Italia.

Ha tradotto Diario di un intellettuale in un gulag albanese di Fatos Lubonja…

Sì, una traduzione che ha un percorso curioso, in quanto fu fatta direttamente dal manoscritto di Lubonja. Il libro non era stato ancora pubblicato in albanese quando l’autore consegnò il materiale all’editore (Marco Editore). Al volume fu riconosciuto il Premio Moravia e solo dopo la pubblicazione italiana vide la luce anche in Albania.

A proposito di pubblicazioni albanesi fatte direttamente dai manoscritti, nutro ancora oggi il grande rammarico di non essere riuscito a far pubblicare in Italia un romanzo scritto da Robert Prifti. Il manoscritto si intitolava L’occhio di Polifemo, era redatto in italiano, con caratteri minuscoli, leggibili solo con una buona lente d’ingrandimento. Dopo diversi tentativi spesi per trovare un editore in Italia, il figlio lo tradusse in lingua albanese e lo pubblicò a Tirana. Una vicenda emblematica di un manoscritto, che perdeva la sua carica di opposizione alla dittatura con la lingua di scrittura.

La sua più grande opera di traduzione si rivolge ai libri di Visar Zhiti. Cosa significa tradurre tanta

sofferenza? Cosa si prova a interpretare la cosiddetta letteratura carceraria?

Non la chiamerei letteratura carceraria, bensì letteratura del dissenso. Non possiamo schematizzare la letteratura albanese; essa è letteratura e basta. Il lavoro di traduzione porta con sé già una difficoltà intrinseca e indubbiamente, nel caso specifico, un carico di sofferenza non indifferente. La poesia di Visar gronda sangue, è un percorso simbolico importante, è un mondo di sofferenza in cui il poeta si chiude e allo stesso tempo apre il suo dolore agli altri.

Ho conosciuto Visar quando collaborava a Milano con il Corriere: a un certo punto decise di saperne di più sulla cultura arbëreshe e venne in Calabria, direttamente da me, facendomi dono di un suo volumetto di poesie. Iniziai a tradurre quei versi, senza nemmeno dirglielo: a lavoro finito gli consegnai il tutto e Visar riuscì a trovare una casa editrice. Nacque in questo modo la nostra collaborazione.

Che relazione ha avuto con le opere di Visar Zhiti?

Tra l’opera e il traduttore esiste un grande rapporto: l’interprete si immerge nel dolore dell’autore. È terribile pensare a tutto quello che Visar ha subito; immaginare i patimenti e quanto gli è accaduto è qualcosa di alienante. La poesia è meravigliosa, è evocativa è la memoria dei popoli e se dovesse scomparire la memoria, come sembra che si voglia fare attribuendo una colpa collettiva, allora scomparirà anche l’Albania e la sua storia.

Le teste sono pericolose, pensarla diversamente complica la vita ( Il funerale senza fine di Visar Zhiti). Questo si vuole evitare anche nella nostra società, ossia il pensiero diverso; abbattere la memoria, significa demolire tutto ciò che la poesia, in primis, tiene in vita, perché l’universo del poeta e l’universalità della poesia diventano parte del mondo.

Lei si è dedicato alla traduzione de Gli internazionali di Ylljet Aliçka, un libro controverso.

Un libro particolare, che come sappiamo, si riferisce al mondo diplomatico. Avevo definito Aliçka lo scrittore del minimalismo albanese, in riferimento ai politici di cui parla che vogliono fare di tutto. Il suo scritto, in realtà contiene un grande retroterra; vi è un senso di ribellione profondo nei confronti di questo tipo di politici, e Aliçka diventa uno scrittore pungente. Dal suo libro si percepisce in maniera chiara la mentalità coloniale con la quale si arrivava in Albania, vista come il paese del popolo barbaro da conquistare e sottomettere.

Cosa mi racconta delle Novelle di Dritëro Agolli

Agolli ha composto delle poesie di notevole bellezza e anche questa a mia cura è una buona pubblicazione, come è un buon libro Ascesa e caduta del compagno Zylo, pur se qualche volta presentato erroneamente come un libro della letteratura dissidente. In realtà è un volume contro il burocratismo albanese, che all’epoca della sua pubblicazione, aveva intrapreso la dittatura.

Parliamo della sua produzione letteraria?

Ho affrontato problemi della metrica di Girolamo De Rada ( 1814-1903) nel volume L’ottonario nei Canti di Milosao di De Rada (1984), nel quale rilevo l’influenza e la derivazione della stessa dalla tradizione orale. Io nasco come filologo e non come critico letterario: ho scritto saggi di critica testuale pertinenti alla tradizione a stampa come Varianti nella edizione del 1843 dei Canti di Serafina Thopìa di Girolamo De Rada (1997) , studio che fonda la bibliografia testuale nell’albanistica.

Nella stessa direttrice filologica si collocano le monografie su autori contemporanei La storia del testo del romanzo Piramida di Ismail Kadare (1999), Il romanzo Sikur t’isha djalë di H. Stërmilli (2004) e Analisi di temi del romanzo Kështjella di Ismail Kadare – (2007), dove si privilegiano il contesto culturale e lo studio della variantistica. Devo far notare che ricostruendo l’ambientazione del romanzo di Stermilli, ancora oggi letto in Albania, in qualche giornale, e siamo negli anni Trenta, si dibatteva di emancipazione femminile e addirittura di educazione sessuale.

Due parole sulla condizione del mondo arbëreshe.

Il nostro mondo oggi è diventato puro folklore, mero spettacolo e questi Arbëreshe dovrebbero rassegnarsi al fatto che prima o poi tutto scomparirà. Certo, bisognerebbe quanto meno tentare di frenare questo processo. Esiste il pranzo arbëreshe, ci sono i balli arbëreshe, ma manca la cultura arbëreshe, quella che vivevamo noi in famiglia, manca il vivere quotidiano ed è una situazione irrecuperabile, destinata all’estinzione.

Ricordo, ai miei tempi, gli italiani del posto, imparavano a loro volta l’albanese per stare con noi, giocare insieme a noi altri. Alcuni paesi che hanno perso l’albanesità stanno cercando di recuperarla, ma io non ci vedo nulla di recuperabile. Non c’è richiesta e di conseguenza non si impara l’albanese. Sarebbe necessario ravvivare questo interesse, ma non vedo le basi affinché questo accada.

Cosa fa adesso? Si gode il meritato riposo?

Non ci possiamo fermare e non dobbiamo fermarci mai. Ho terminato la traduzione di un romanzo di

Visar Zhiti.

Le pongo una domanda che non faccio mai, ma a lei voglio chiederlo. Ci consiglia un libro che

tracci bene il rapporto uomo/Albania?

Consiglio il libro di Visar Zhiti, Passeggiando all’indietro, un volume di novelle che delinea tutto il percorso dell’uomo e del poeta, in Albania e con l’Albania. Nel momento in cui lascia il Paese, dopo la prigionia andando verso altre città, Visar fa dei passi indietro, ricostruendo e ricordando. Un libro interessante e utile. Vorrei ricordare anche Albania una e mille di Indro Montanelli scritto prima dell’invasione italiana, con forte di un senso di rispetto e ammirazione del popolo albanese e della sua cultura.