Professore ordinario presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Palermo e di origini arbëreshe, Matteo Mandalà è uno dei più apprezzati albanologi contemporanei. Membro onorario dell’Accademia delle Scienze in Albania dal 2016 e dell’Accademia delle Scienze e delle Arti della Kosova dal 2017, è autore di diversi libri e saggi. In questa interessante intervista, che ci ha gentilmente concesso, si racconta, presentando se stesso e il suo mondo, in maniera lucida e obiettiva.

Come ha inizio la tua storia?

«La mia storia è quella di un arbëresh nato e vissuto in uno dei centri albanofoni dell’Italia meridionale; provengo, infatti, da Piana degli albanesi, la maggiore delle comunità albanesi di storico insediamento in Sicilia. Come tutti i ragazzi originari di centri come questo, ho maturato una curiosità morbosa nei confronti delle peculiarità che contraddistinguono le comunità che ve ne fanno parte. Una delle caratteristiche più importanti è l’appartenenza a una minoranza linguistica, una specificità che ci rende non confondibili con il mondo indigeno, cioè quello dei locali, come i siciliani, i calabresi e i pugliesi, ecc. Come ben si sa, la nostra comunità, oltre che parlare l’albanese che rimonta al Medioevo, al secolo di Scanderbeg (l’eroe nazionale albanese) o, se consideriamo la lunga fase di emigrazioni interne ai Balcani, al secolo che precedette Scanderbeg, conserva molte altre particolarità, anch’esse riconducibili al medesimo periodo storico: ad esempio il patrimonio antropologico e le tradizioni religiose che custodiscono elementi del mondo bizantino. La mia comunità, come altri centri italo-albanesi, è di rito greco-bizantino ed è sede della omonima Eparchia che riunisce in un’unica giurisdizione ecclesiale i fedeli arbëreshë siciliani che seguono la disciplina orientale e sono devoti alla Chiesa Cattolica. Quest’aspetto costituisce un tratto identitario molto forte, frutto del pervicace attaccamento alle tradizioni religiose bizantine degli arbëreshë. Grazie all’universo spirituale bizantino si è mantenuta inalterata una complessa eredità antropologica, di chiara ascendenza balcanica, che stiamo studiando con grande attenzione allo scopo di elaborare il progetto di candidatura della comunità arbëreshë al Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

Tenendo conto di tutto ciò, posso dire che era quasi doveroso interessarmi, anche solo per soddisfare una curiosità personale, alla storia, alla cultura, al patrimonio religioso e antropologico, alla letteratura e alla lingua del mio paese e di tutti gli altri che costituiscono la cosiddetta Arbëria.

Sono nato a Piana degli albanesi, quando ancora i parti avvenivano nei piccoli paesi. Sulla mia carta d’identità, si legge ancora “nato a Piana degli albanesi”, annotazione che è stata spesso fonte di simpatici aneddoti. Quando viaggiavo per l’Italia, chi controllava i miei documenti, stupendosi, mi chiedeva se ero “italiano”. È soltanto uno dei tanti episodi curiosi che caratterizzano la vita dei giovani arbëreshë. La più comune è la lingua che parliamo. Quando, per esempio, da ragazzini ci si recava in città, per frequentare la scuola, tra di noi di solito si parlava in albanese, suscitando l’interesse e a volte l’irritazione, di chi, ascoltandoci, non ci capiva. Questa straordinaria “risorsa” che è la lingua, diventava un’arma di difesa, sia quando ci riservava una sorta di intimità nelle conversazioni o addirittura quando la esibivamo per rintuzzare gli sfottò altrui. I nostri interlocutori, di rimando, ci prendevano in giro chiamando “gjegji”, utilizzando il verbo gjegjem, che si è trasformato in una sorta di etnonimo a causa dell’uso che ne fanno i parlanti non-arbëreshë. L’origine di questo uso è stato ben spiegato dall’amico e collega Altimari, che lo ha rintracciato in varie regioni dell’Italia meridionale. Più frequentemente siamo chiamati “greci” da chi non riesce a distinguere le nostre due appartenenze identitarie (quella religiosa greco bizantina e quella etnica albanese). Si tratta di un errore che si trascina, ormai, dall’inizio dell’avventura arbëreshe in Italia, cominciata alla fine del ‘400. In alcuni comuni è ancora in uso il toponimo di “greci”; anche il mio, che oggi si chiama “Piana degli Albanesi”, un tempo era “dei Greci”. Ancora nei nostri giorni si ricorda il detto, che corre per le comunità italofone, “se incontri un greco e un lupo, ammazza il greco e lascia il lupo”. A questa “gentilezza” gli arbëreshë rispondevano a tono: “Kur në shpi hijën derr e litì, çajën poçe e kusì”, “quando in casa entrano il maiale e il latino (termine con il quale gli arbëreshë definiscono gli italiani, da latinus), rompono stoviglie e pentole”.

Al di là di questi episodi, che segnalano la difficile coesistenza tra due comunità che percepivano la differenza tra i rispettivi universi, i rapporti tra arbëreshë e mondo circostante non sono stati del tutto negativi. Anzi… Gli arbëreshë sono considerati ben a ragione un esempio di successo dell’integrazione in epoca moderna ed è stato merito proprio del rapporto dialettico tra identità e differenza, che le generazioni di discendenti dei migranti del XV secolo hanno acquisito consapevolezza di questo senso di alterità, trasformandolo in punto di forza del loro modo di porsi nei diversi contesti storici. Da arbëreshë hanno partecipato ai moti risorgimentali che diedero vita alla costruzione dell’identità nazionale italiana; hanno partecipato a due guerre mondiali, hanno dato un grande contributo ai movimenti di emancipazione sociale e politica delle classi subalterne, sono oggi attivi nei vari settori della vita pubblica e sociale, dove trasferiscono parte della loro cultura e della loro esperienza di appartenenza a una cultura di minoranza linguistica. Da questo punto di vista, e senza eccedere nella sopravalutazione da Cicero pro domo sua, tutto ciò è merito della grande apertura mentale che caratterizza le nostre comunità, le quali considerano la loro diversità come un arricchimento e mai come un impedimento. In quanto figli della “differenza”, ne conosciamo la forza, apprezziamo l’energia che sprigiona; approfittiamo della straordinaria forza resiliente, che nel passato – anche lontano – ha permesso agli arbëreshë di superare condizioni oggettivamente difficili e che oggi costituisce la vera ragione di un successo che dura ormai da sei secoli. Se ciò non bastasse posso aggiungere che gli arbëreshë smentiscono ante litteram le scemenze di impianto razzistico che si odono nei dibattiti pubblici: la differenza che uccide non risiede nel colore della pelle, nella diversa lingua e nella diversa fede religiosa, ma nel rifiuto pregiudizievole ad accogliere l’altro. Gli arbëreshë hanno vissuto questo rifiuto nei secoli passati e, avendolo superato magnificamente, possono, possiamo definirci, con orgoglio, un miracolo o, meglio, riprendendo un giudizio di Pier Paolo Pasolini, il miracolo antropologico che ha reso possibile, ripeto con successo, l’integrazione tra lingue e culture diverse. La nostra è una comunità, che a distanza di cinque secoli continua a parlare albanese, continua a professare il proprio rito greco-bizantino, definendosi distinta, ma non diversa dalle altre, perché abbiamo avuto, anche qui, prova di una capacità di resilienza nei riguardi della comunità che ci ha accolto. Molti elementi della cultura, anche enogastronomica siciliana o calabrese, sono penetrati nel nostro mondo, li abbiamo fatti nostri perché li abbiamo rielaborati e presentati come parte del nostro patrimonio, del nostro modo di essere arbëreshë, in una parola della nostra nuova dimensione ontologica.»

Da ragazzino hai mai fatto confronti con le altre comunità?

«I confronti con le altre comunità non italofone, ci sono sempre stati. Erano naturali. I rapporti si sono costruiti, anche, su queste differenze, che del resto, erano molto evidenti. Tra di noi parlavamo una lingua diversa e, all’occorrenza, ci esprimevamo contemporaneamente anche in siciliano; i nostri interlocutori erano monolingui e non comprendevano l’albanese. Si avvertiva la diversità, che veniva da noi vissuta con un senso di superiorità. Allo stesso tempo, però, questa presunta superiorità non ci spingeva sino al limite estremo di escludere gli altri… rappresentavamo due mondi diversi, ma in continua simbiosi. Accadeva a scuola o quando giocavamo a calcio, quando accoglievamo i litinj nelle nostre feste pubbliche, come a Carnevale, oppure quando esibivamo il loro cannolo, che ormai anch’essi ritenevano il nostro dolce nazionale. Agli occhi degli altri le nostre identità erano, e tuttora lo sono, fonte di curiosità e, a volte, di stupore e di arricchimento, specie quando queste novità provenivano dal nostro vivere comune e quotidiano.

Un esempio su tutti era il comportamento molto liberale delle nostre ragazze, che godevano di una maggiore libertà rispetto agli standard dell’epoca. Erano molto più emancipate di quanto non lo fossero le loro coetanee siciliane, la cui libertà era molto limitata dalla ingombrante autorità familiare, dal ruolo patriarcale e dalla forte cultura maschilista. Noi avevamo una maniera differente di vedere e vivere sia il rapporto intergenerazionale sia il rapporto tra i due sessi. Tutto questo faceva parte della medesima cultura della differenza di cui ho detto. Ne eravamo, e lo siamo, molto orgogliosi. L’emancipazione femminile, del resto, è storicamente ben documentata: durante le proteste dei Fasci siciliani, alla fine dell’800, le donne erano in testa alle rivolte, a fianco dei loro uomini, chiedevano migliori condizioni di vita per i contadini e per loro stesse. Il fascio femminile di Piana degli Albanesi contava più di duemila iscritte; era un fenomeno di massa per le dimensioni e per l’unicità.»

Tu, oltre che essere docente, sei uno studioso molto apprezzato. Qual è stato il tuo percorso di studi e quali gli incontri che hanno contribuito alla tua formazione?

«Devo a molti incontri la mia formazione. Voglio iniziare rendendo omaggio a un grande Maestro e albanologo, il prof. Giuseppe Valentini, che in verità, ho conosciuto molto poco, ma è come se lo avessi conosciuto approfonditamente. Egli è stato l’erede del prof. Gaetano Petrotta, nella direzione della cattedra di albanologia dell’Università di Palermo. Ero un ragazzino delle scuole medie, sarà stata la fine degli anni ’60, primi anni ’70 e ricordo ancora l’incontro con questo anziano sacerdote dalla lunga barba bianca, che venne a parlarci di un antico libro in albanese andato perduto. Era un libro della cui esistenza si era certi, ma di cui non si poteva parlare, in quanto non è mai stato ritrovato. Questo colpì la mia fantasia, un po’ come capita spesso ai bambini che elaborano le loro strategie narrative sulla base della loro forza immaginativa. Negli anni successivi sono tornato su questo libro, ho trovato i documenti che ne parlavano, ho ricostruito la vicenda e i protagonisti, ma a nulla valsero i miei sforzi per il ritrovamento del libro. A distanza di tempo scoprii che il vero ritrovamento riguardava il crescente interesse per la mia cultura di appartenenza: ne ebbi conferma quando nella piccola biblioteca di mio padre ritrovai, oltre alle opere di Voltaire, Rousseau e di tanti altri pensatori e scrittori dell’Ottocento, diversi libri sull’Albania e gli Albanesi. Ricordo L’Albania uno e mille di Indro Montanelli (Paravia Editore, 1939), la Storia di Scanderbeg di Gino Pallotta (Albania nuova, 1958), diversi opuscoli firmati da Papas Gaetano Petrotta e Giuseppe Valentini. Erano i primi anni ’70. Mio padre morì prematuramente nel 1976 e a 18 anni mi sono ritrovato a compiere scelte radicali. La lettura di questi libri, unitamente all’amicizia che strinsi con il mio mentore, il professor Antonio Guzzetta, succeduto a Valentini nella direzione della cattedra albanologica palermitana, mi hanno aiutato molto. L’incontro con il prof. Guzzetta avvenne durante il mio primo biennio universitario e fu un incontro che mi aiutò a maturare scelte rivelatesi definitive. Allora seguivo i corsi di Storia e di Filosofia, materie sulle quali ho costruito la professione iniziale, ma decisi di frequentare i corsi annuali di lingua e letteratura albanese e di allargare l’orizzonte dei miei interessi seguendo lezioni di linguistica e glottologia. Poco tempo dopo, e sempre grazie a Guzzetta, entrai in contatto con il prof. Martin Camaj, altro mio grande Mentore e da lì, nel corso degli anni, proseguii il normale cursus studiorum che mi portò a ricoprire il posto di ricercatore di linguistica e glottologia, prima presso l’Università di Pisa e poi in quella della Calabria; successivamente, dopo le docenze a Bari e a Lecce, sono rientrato infine a Palermo, dove ormai insegno da oltre venti anni.

La mia esperienza professionale si è irrobustita negli anni, anche grazie a belle e preziose amicizie, come quella con il prof. Francesco Altimari, stimatissimo maestro e collega, oltre che carissimo amico. Ne potrei citare tanti altri, come coloro che vivono nei Balcani, in Albania, in Macedonia, in Kosovo, in Grecia e ancora a San Pietroburgo, in Germania, in Francia, negli U.S.A. e altrove. Mi piace ricordare i rapporti con le prof.sse Monica Genesin e Giuseppina Turano, due studiose validissime che insegnano rispettivamente all’Università di Lecce e alla Ca’ Foscari di Venezia e alle quali mi legano profondi rapporti di collaborazione e di amicizia e il prof. Gëzim Gurga, con il quale condivido un sodalizio scientifico ultradecennale. Si tratta di una storia come tante altre, anche se contraddistinta dall’impronta arbëreshe, l’elemento determinante che ha influito e orientato le mie scelte. Se non fossi nato in un contesto minoritario come quello arbëresh, difficilmente avrei potuto maturare interessi di questo tipo. Quindi, ho una doppia riconoscenza nei confronti della mia comunità, che mi ha dato tanto e alla quale cerco, in qualche modo, di restituire qualcosa.»

Un bambino arbëresh, oggi, come si relaziona con l’esterno della comunità?

«Posso abbozzare una risposta sulla base di osservazioni empiriche, che ovviamente nulla hanno a che vedere con la mia esperienza. Ormai è cambiato tutto, anche le dinamiche interne alle famiglie. Il problema di relazionarsi all’esterno, inizia con il confronto con l’esterno di se stessi, perché tutto ciò che è fuori di noi è un esterno, che possa essere la famiglia, o il vicinato o il paese, o il mondo al di là delle mura del paese, cosa che nel tempo ha avuto un radicale cambiamento. Oggi, i bambini hanno strumenti che noi non potevamo nemmeno immaginare e sono i veicoli che permettono loro di viaggiare nel mondo, senza temere confini, barriere e senza rischiare l’incomunicabilità, che a volte le diverse lingue presentano. Oggi i ragazzini sono tendenzialmente dei poliglotti, lo sono già per il fatto che usano con grande dimestichezza e familiarità i mezzi tecnologici, che per molti adulti possono persino apparire infernali.

Ovviamente, accanto a queste infinite potenzialità, ci sono dei notevoli rischi. Non c’è più il tempo della riflessione, per esempio, che è uno dei limiti più gravi ai quali si va incontro quando ci si affida esclusivamente ai devices che circolano. Non si ha tempo di riflettere, di approfondire, di affinare le conoscenze, soprattutto di porsi le domande, che credo sia il sale buono che aiuta a crescere e a verificare le cose. Del resto, basta guardarsi in giro e vedere quanto accaduto in questi due anni di pandemia, per rendersi conto di quanto pericoloso sia l’uso indiscriminato dei social, per esempio, dove circola di tutto e di più.»

Pensi che un bambino arbëresh di oggi, non sarà un adulto arbëresh come voi?

«No, non credo questo. Il mio discorso è in riferimento a tutti i bambini, indistintamente. Per quanto riguarda i piccoli arbëreshë, il rischio è centuplicato. L’uso della lingua albanese, per esempio, potrebbe essere fortemente penalizzato. È evidente l’invasione performante delle lingue maggioritarie, a incominciare dall’inglese, che tra qualche decennio, potrebbe mettere a rischio persino l’esistenza dell’italiano. È chiaro, che nella nostra comunità tutto questo sta provocando dei notevoli danni. Se un tempo, negli anni ’50 si parlava della diglossia italiano albanese, con una supremazia della seconda sulla prima, oggi non possiamo dire più che esista una coesistenza dei sistemi linguistici di questo tipo. Ora come ora, è l’italiano che ha una netta prevalenza e questo è dovuto a una scolarizzazione di massa, all’influenza notevole dei mass media, a cominciare dalla TV, senza trascurare l’apporto dato dai social, per non parlare del fatto che i bimbi, ormai, viaggiano per il mondo e se si viaggia per il mondo, è l’inglese la lingua che ti aiuta a comunicare, non è certo l’arbëreshë che si parla in un paesino. Sono problemi che superano abbondantemente i confini locali e che pongono quesiti di non facile soluzione.

Questa è una tematica che nel tempo riguarderà comunità molto più importanti della nostra; potrebbe interessare la stessa Albania, che oggi conta un paio di milioni di albanofoni. Se, però, mettiamo insieme gli albanesi del Kosovo, della Macedonia, ecc. dove già si notano dei cambiamenti notevoli anche nell’uso dell’albanese parlato, credo che si possa iniziare a discutere sul rischio di perdita della lingua. Sono, comunque, problematiche lontane nel tempo.»

Cosa fa attivamente una comunità arbëreshe per conservare il proprio patrimonio culturale?

«Ci sono diverse modalità attraverso le quali gli arbëreshë cercano di reagire a una potenziale omologazione culturale. Intanto, ci sono gruppi numerosi e anche molto attivi di associazioni, di artisti, di giovani, che cercano di mantenere viva la storia culturale della comunità. C’è molta sensibilità da parte delle amministrazioni comunali, che in qualche modo agiscono a tutela e salvaguardia delle peculiarità dei nostri comuni. Manca, purtroppo, una sintonia piena, una sinergia totale, perché la disseminazione delle comunità in più regioni e in più province, rende difficoltoso un progetto comunitario e rende impossibile da realizzare l’idea di una progettualità che accomuni tutti gli arbëreshë dell’Italia meridionale. Ci stiamo lavorando, naturalmente: insieme ad Altimari, negli anni, abbiamo cercato di favorire questa sorta d’integrazione, grazie ai progetti messi in campo, come la pubblicazione delle opere letterarie di tutti gli autori, di tutte le regioni, oppure con la creazione di alcuni data base. Il prof. Altimari, per esempio, ha lavorato molto alla realizzazione di un dizionario digitale arbëreshë, che raccoglierà la più completa documentazione linguistica dei dialetti arbëreshë dell’Italia meridionale. Si tratta di un progetto concepito a sostegno dell’educazione linguistica in area plurilingue, un mezzo di grande utilità per le varie comunità albanofone, che implementerà l’uso parlato e scritto della nostra lingua.

Al riguardo non è da sottovalutare la straordinaria tradizione letteraria. Gli arbëreshë sono stati gli iniziatori della letteratura moderna albanese. A partire dalla fine del ‘700 e poi nel corso dell’800, con il nostro grande Girolamo De Rada, è nata una letteratura che in Albania attenderà ancora un secolo prima di affermarsi in modo pieno. Gli arbëreshë sono fieri di questo ruolo storico e di questa importante tradizione letteraria che poche altre minoranze vantano. Non è un caso che proprio l’attività letteraria in lingua albanese è tra le più vive e vitali, accomunando generazioni diverse e prospettandosi come uno dei più stabili ponti di comunicazione tra le diverse realtà regionali in cui vivono gli arbëreshë.»

Vorrei tornare sul tuo cenno iniziale al progetto di candidare la comunità arbëreshe quale Patrimonio Immateriale presso l’Unesco.

«Il progetto mira alla valorizzazione di pratiche rituali che accomunano le comunità arbëreshe e che si celebrano nel periodo primaverile. Si tratta di momenti celebrativi che rammentano antiche pratiche precristiane confluite nella cultura cristiana durante i riti che celebrano la memoria dei defunti, degli Avi. È il risultato di un lavoro di ricerca condotto su diversi aspetti della cultura immateriale arbëreshe, da quello religioso e paraliturgico a quello coreutico, musicale, letterario, linguistico, storico. Nello sforzo di ricomporre questo complesso mosaico, si è dovuto far ricorso a un metodo comparato che ha esaltato, per un verso, l’esistenza di matrici comuni della cultura della comunità arbëreshe e, per un altro verso, le antiche radici indoeuropee di pratiche rituali che rimandano alle preistoriche tradizioni cultuali che sancirono il passaggio dallo stadio nomade dei cacciatori e raccoglitori alla civiltà stanziale tipica degli agricoltori. Le ricerche hanno confermato che tali pratiche sono diffuse anche in ambito balcanico e tra le comunità di lingue e culture albanesi distribuite nelle regioni dell’altra sponda adriatica. Anche per dare senso alla continuità di tali pratiche, abbiamo deciso di chiamare il nostro progetto “Moti i madh” (Il tempo grande), riprendendo così la definizione che Girolamo De Rada diede al periodo delle lotte antiottomane guidate da Scanderbeg e, nel contempo, omaggiando la medesima denominazione che il grande antropologo Mircea Eliade diede alle celebrazioni che festeggiavano l’avvento dell’anno nuovo nel periodo primaverile.

Con questo progetto, che la Fondazione Universitaria “Francesco Solano” ha presentato ufficialmente al Comitato Nazionale Unesco presso il Ministero dei Beni Culturali italiano, si nutre l’ambizione di offrire alla nostra comunità un’opportunità straordinaria di ripresa e rilancio, anche economica oltre che culturale, nella speranza di imporre un’inversione di tendenza duratura ai fenomeni di spopolamento che stanno mettendo in seria difficoltà la stabilità delle nostre piccole realtà comunali e la stessa sopravvivenza del Meridione italiano. Per raggiungere tale obbiettivo si sono impegnate le cattedre albanologiche di Cosenza, di Palermo, dell’Università del Salento, di Venezia e le altre cattedre che manifestano interesse scientifico per la nostra storia e la nostra cultura. Il tentativo compiuto rispetta la condizione di inclusività posta dalla convenzione Unesco, ovvero abbiamo tutelato il diritto che vanta l’intera collettività arbëreshe, includendovi tutte le realtà, sia quelle dove l’albanese è ancora vitale sia quelle dove non lo è più; sia quelle di rito greco, che di rito latino. Le prime risultanze lasciano ben sperare e, senza manifestare ottimismo gratuito, si suppone che nei prossimi mesi la nostra proposta di candidatura sarà ufficialmente presentata alla sede UNESCO di Parigi.»

La professoressa Genesin, durante l’intervista per Albania letteraria, ha affrontato il problema della cattiva informazione che spesso circola intorno alla genesi della lingua albanese. Le comunità arbëreshe subiscono la stessa problematica?

«No. Gli arbëreshë hanno lasciato alle loro spalle quest’inguaribile forma di infantilismo che, in genere, si riscontra in quelle realtà sociali alla ricerca di un proprio ubi consistam. Il nostro mondo si era posto questo problema in epoca prescientifica (per intenderci, già nella prima metà del ‘700) avanzando ipotesi suggestive ma prive dei più elementari riscontri. Nel corso dei secoli a venire questo presunto problema è venuto sfumando sino a perdere ogni interesse reale e permanendo, semmai, in aree residuali, avulse da collaudati contesti e metodologie scientifici. In Albania la situazione, che è ben diversa, si è venuta deteriorando dopo la caduta del regime di Enver Hoxha e l’instaurazione di una sorta di anarchia sociale che ha delegittimato anche i vertici della cultura scientifica e accademica albanese. Ne sono derivate alcune degenerazioni neo-nazionalistiche basate su ipotesi fantasiose, prive di basi scientifiche, che colpiscono soprattutto gli strati meno colti e più sprovveduti della società albanese. Per fortuna le istituzioni accademiche, mantenendo alta la propria tradizione, non solo sono rimaste immuni da quest’ondata volgare, ma le si sono opposte energicamente. Ciò che più stupisce è l’incredibile spazio mediatico che questi pseudo-linguisti trovano nel dibattito pubblico albanese, il quale è evidentemente fuori da una condivisa etica della comunicazione pubblica. Il disagio della prof.ssa Genesin è pienamente condivisibile, anche perché proprio a causa del dilagare di queste sciatterie si diffonde nella regione balcanica un’immagine profondamente deformata della qualità scientifica raggiunta dal mondo accademico e universitario albanese. A mio avviso occorre una strategia dell’informazione che inibisca queste fonti altamente inquinate propalate da oscuri figuri e che, di contro, valorizzi la bontà dei risultati acquisiti dai numerosi ricercatori, molti dei quali giovani, che si sono formati in qualificati centri di ricerca europei.»

Tu hai all’attivo diverse pubblicazioni. Scegline una di cui parlare, che ritieni attinente a questa intervista.

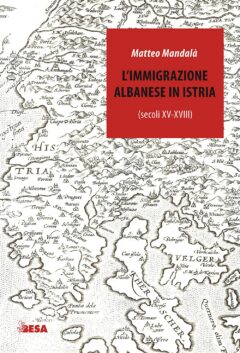

«Parlando degli albanesi e della loro distribuzione nel mondo, non posso non citare il mio libro di recente pubblicazione, L’immigrazione albanese in Istria SECOLI XV-XVIII (Besa, 2021), che costituisce un modesto tentativo di ricostruire una pagina importante dell’emigrazione albanese, che dal Medioevo si è trascinata fino al XVIII secolo. Lo studio delle dinamiche migratorie in direzione dell’Istria mi è servito per individuare alcuni elementi che si sono verificati sostanzialmente identici nell’emigrazione albanese verso l’Italia meridionale.

Un altro libro a cui sono particolarmente affezionato e che mi consente, in qualche modo, di riallacciarmi alla mia formazione scientifica, è Tra gli albanesi d’Italia di Eqrem Cabej (Besa Muci, 2021) di cui ho avuto il piacere di seguire l’evoluzione editoriale, sia in Albania che in Italia. Ricordo le conversazioni con Brikena Cabej, la figlia del grande linguista albanese, durante le quali la incoraggiai a intraprendere la pubblicazione della raccolta di saggi del Padre che per la prima volta venne data alle stampe nel 1987 da Nelson Cabej. Nella prefazione albanese della seconda edizione ampliata (2017), ho ricordato che è stato il primo libro in albanese che acquistai durante il mio primo viaggio in Albania nel 1987. Recentemente (2021) il volume tradotto in italiano da Giovanna Nanci è stato pubblicato con una mia nuova prefazione dalla casa editrice Besa.»